このコーナーでは、気仙沼の市民の方に先生としてご登場いただきます。今回の先生は「リアス・アーク美術館」の、歴史民俗資料を担当している学芸員、萱岡(かやおか)雅光さんです。それでは萱岡先生、よろしくお願いいたします!

今回のテーマは…

みなさん、こんにちは!リアス・アーク美術館の萱岡です。秋も大分深まってきましたね。私が勤務しているリアス・アーク美術館は山の上にあり、周辺は自然が豊かです。最近、ノギクやハギなど、秋を感じさせる花が見頃を迎えています。花だけでなく、この季節になると周辺の散歩コースにアケビやガマズミの実がなっているのも見ることもできます。子供の頃、オヤツにした思い出がある方もいるのではないでしょうか?実は気仙沼はその市域の多くが山林で占められ、ここに住む人々は古くから多くの恩恵を山から受けてきました。今回はそのほんの一端をご紹介してみようと思います。

ソゾメとホヤ

この時期、山を歩くと必ずといっていいほど見かけるガマズミの実。緑の中でよく目立ち、とても可愛らしい実ですよね。このガマズミは当地方では「ソゾメ」と呼ばれ、道具の材料として利用されてきました。

▲ソゾメ(標準和名:ガマズミ)

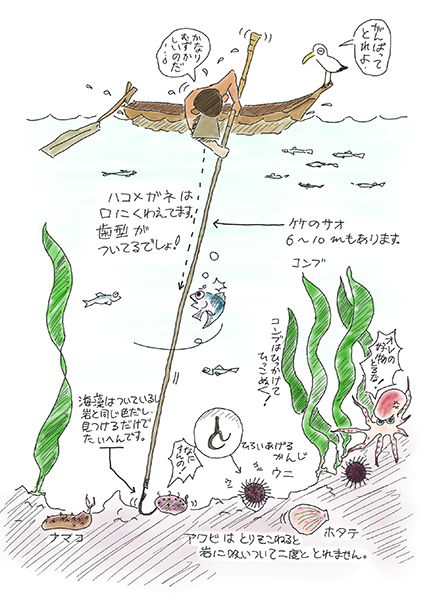

ところで先日、「おかえりモネ」で「アワビの開口」のお話が出てきましたね。作中であまり詳しくは説明されていませんでしたが、三陸南部では、長い竿の先にカギを付けたもので、海底にいるアワビやウニを引っ掛けて採る「見突き漁」が盛んです。この漁では舟の上から箱メガネと呼ばれる道具で海底を見て狙いを定めるため、海水の透明度が重要です。また非常に繊細な漁のため、風や波がある時には行えません。作中で海の濁りや風が問題とされていたのは、このためです。「見突き漁」に適した海や天候の状況は限られているのです。

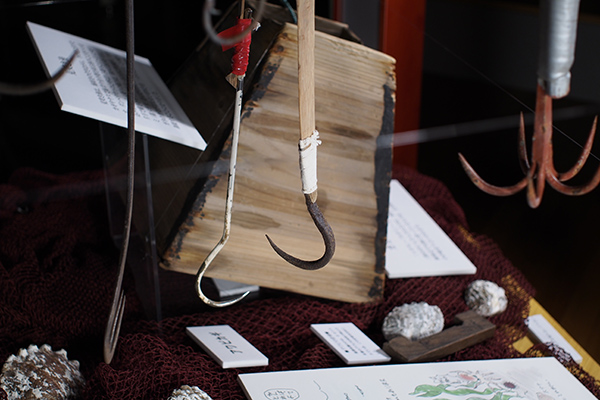

▲アワビを採るカギ。後ろの木の箱が「箱メガネ」(リアス・アーク美術館常設展示中)

▲見突き漁の仕組み(イラスト:山内宏泰)

さて、話をソゾメに戻しましょう。見突き漁と似た漁法で、ソゾメが重要な役割を果たす漁があります。それは「探りホヤ漁」です。探りホヤ漁は岩礁や海底についているホヤを、三つ又のカギをつけた長い竿を使って採る漁法です。

▲ホヤカギ。金属製のカギをソゾメで作った竿の先に括り付けてある。

探りホヤ漁は先に紹介した「見突き漁」に似ていますが、箱ネガネで海底を見ることはありません。見えない海底を経験とカンのみで「探って」ホヤを採る、とても難しい漁です。ホヤは岩礁に根を張っており、それをカギで引き剝がして採ります。そのため竿材には丈夫な上にしなり具合が良いソゾメが最適でした。また、万が一折れてしまった時でもソゾメは真っ二つにならずに裂けて折れるので、カギを海底に落としてしまうことが少なかったのだそうです。漁に使うソゾメは、漁師自身で山に入って適したもの採ってきました。昔は各浜に名人と呼ばれる漁師さんがいて、ソゾメを何本もつなぎ合わせ、20メートル以上もの長い竿を器用に使いこなしていたものでした。

▲ソゾメ同士を結んで継ぎ合せる。

この漁法は難しい上にホヤ養殖が盛んになったことで、現在ではほとんど行われなくなりました。

ソゾメとタコ

▲イシャリ(右)とタココロシ(左の2本)

また、漁師さんに昔の漁業のお話しを聞いている中でソゾメが登場するのが、タコ漁の話になった時です。

写真右のカギのついた道具は「イシャリ」と呼ばれるもので、タコを釣る道具です。平べったい石に木や竹を括り付けてあります。自然の造形を巧みに利用していて、実に美しいと思いませんか?私は何時間でも見ていられます(笑)。このイシャリに餌をつけて海に沈め、上下させてタコを誘って釣り上げます。釣り上げたタコはその場で手早く締めてしまいます。そうしないと、タコが逃げたり、舟に張り付いて取れなくなってしまったりするからです。タコを締めるにはその名もズバリ「タココロシ」という名の先の尖った棒(写真左)で、タコの眉間あたりを突き刺します。このタココロシにソゾメがよく使用されました(※写真のタココロシは残念ながらソゾメ製ではないようです)。このような昔の漁具の多くは漁師さんの手作りでした。山に入って材料の木を選びとるところから、既に漁は始まっているのです。私がこのタコの話を聞いたベテラン漁師さんは「漁師の腕は漁を見なくても使っている道具を見れば分かる」とおっしゃっていました。

「おかえりモネ」でモネのおじいちゃんが「昔の漁師はみんな木に詳しかった」と語っていました。このセリフは「昔は木に詳しくないと漁師になれなかった」と、少し強引ですが言い換えることが出来るのかもしれませんね。

海の産業と木

リアス海岸を有する三陸地域では、海と山が近く、浜でも木材を容易に入手することができました。漁業との関わりを見れば、漁具の材料以外にも、例えばカツオ節など、水産物の加工において燃料としての木は必要不可欠でした(気仙沼とカツオの関係については以前の記事を参照)。

▲カツオ節の燻乾作業。木を燃やした煙で何度もじっくりと燻す。昔はカツオ節工場では山から薪を供給する人を専属に雇っていたという。(取材協力:株式会社マルヤマ)

海と山、両方の恵みの「結晶」と言えるのが、塩です。かつて気仙沼地域には塩を製造する「塩田」が数多くありました。塩田での塩作りでは塩を煮詰めるために大量の薪が必要です。海の近くに豊富な山林資源があった気仙沼は製塩業に適した地域で、江戸時代、伊達藩における重要な製塩拠点の一つでした。村の様子が描かれた文政年間(1818~1829)の絵図を見ると、山林の所々に「御塩木山」、「御鉄山」などの文字が書き込まれています。製塩や製鉄業に利用するために、山の木が大切に管理されていたのですね。

▲『本吉郡北方赤岩村分間絵図』(部分)。「御塩木山」の文字が見える。

終わりに

気仙沼は「海と生きる」をスローガンに掲げるまちで、「海のまち」のイメージが一般的かと思います。しかし、この地域の歴史や文化を見てみると、人々は決して海だけと「生きてきた」わけではないことが分かります。気仙沼にお越しの際には、ぜひ美しい風景や美味しい食べ物の中に込められている「気仙沼人の生き方」まで感じ取っていただければ、とても嬉しいです。

気仙沼の市民の方に先生としてご登場していただく

「教えて〇〇先生!」シリーズはこちらからご覧いただけます。

https://test-kesennuma.hiro05.com/category/marumarusensei/

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。