このコーナーでは、気仙沼の市民の方に先生としてご登場いただきます。今回の先生は「リアス・アーク美術館」の、歴史民俗資料を担当している学芸員、萱岡(かやおか)雅光さんです。それでは萱岡先生、よろしくお願いいたします!

今回のテーマは…

皆さん、こんにちは!リアス・アーク美術館の萱岡です。「おかえりモネ」、完結しちゃいましたね~。私は素晴らしい物語を最後まで見ることが出来て良かった、という思いと、終わってしまって寂しい、という気持ちが入り混じって、複雑な気分です…。後半の気仙沼編では市民にとっては見慣れた風景や産業の様子がふんだんに登場し、盛り上がりました。中でも「カキ養殖」は、この作品を語る上で最も重要なキーワードのひとつと言えるでしょう。しかし、ドラマの視聴者の方の中には、カキ養殖とは具体的にどのようなことをするのか、あまりピンと来ないという方も多いと思います。そこで、今回は気仙沼のカキ養殖についてお話します。

気仙沼の「カキ」って美味しいの?

「カキ」といってもいくつか種類がありますが、国内でカキ養殖と言えば一般的に「マガキ」養殖のことを言います。そもそもドラマを見て初めて「気仙沼のカキ」を知ったという方もいるかもしれません。「カキと言えば広島じゃないの?」という声が聞こえてきそうです(同じようなことをカツオの記事でも書いた気がしますが…)。確かに、生産量や知名度では三陸のカキは広島のカキに及ばないかもしれません。しかし、三陸のカキは丁寧に育てられており、特に生食用カキは高く評価されています。カキが苦手な私の地元の友人が気仙沼のカキを食べ、その美味しさに「カキのイメージがひっくり返った」と衝撃を受けていました。

リアスの自然と養殖業

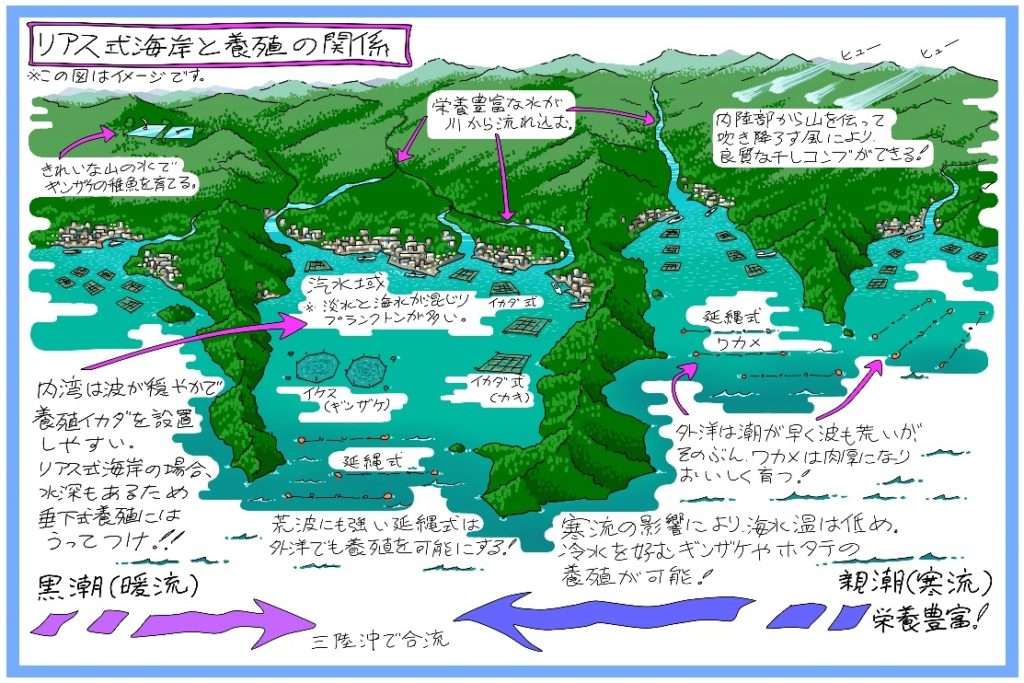

▲三陸の養殖イメージ図(イラスト:山内宏泰)

上のイラストは、三陸地域の自然と養殖の関係を示したイメージ図です。リアス海岸の入り江の奥に形成される汽水域はプランクトンが豊富です。湾奥の海域(内湾)は波が穏やかで、湾口や湾外の海域(外洋)に向かっていくと波が高くなります。内湾と外洋、両方の漁場の特徴を活かした方法で養殖が行われています。当地域は養殖業に適した自然環境にあるのです。

カキ養殖の仕組み

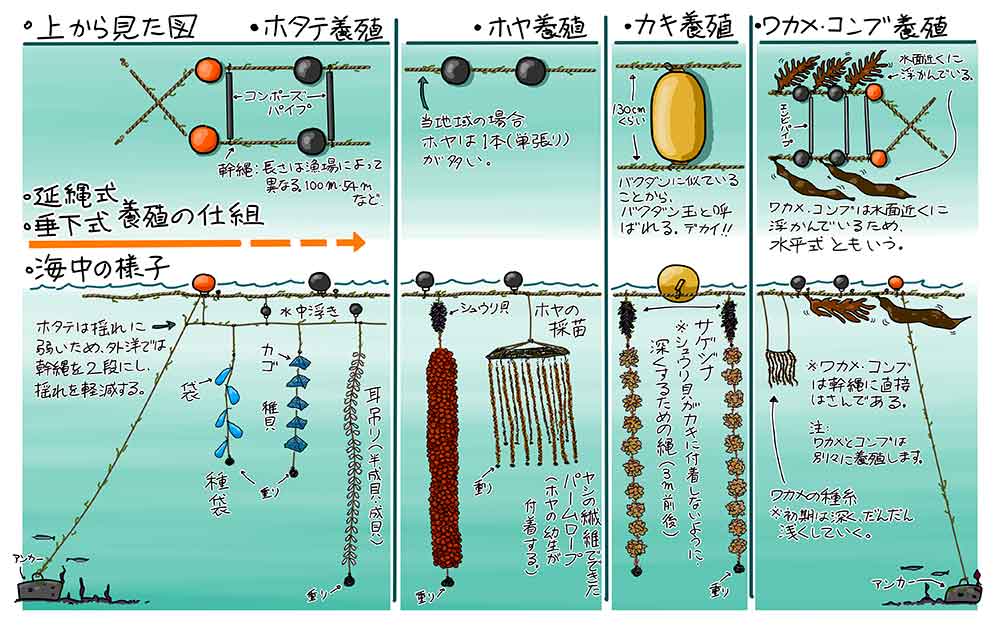

カキ養殖と聞いて多くの方は海に浮かぶ筏をイメージするのではないでしょうか?

▲穏やか内湾に浮かぶカキの養殖筏

確かに、ドラマでもカキ筏で作業をするシーンがありました。木や竹などで筏を組んで海に浮かべ、筏からカキを海に沈めているイメージですね。しかし実は気仙沼の養殖業で主流となっているのは、海にアンカーを降ろしてロープを張る方法です。

▲延縄式によるカキ養殖

▲延縄式養殖の仕組みイメージ(イラスト:山内宏泰)

なぜ筏とロープによる2種類の養殖方法に分かれているのでしょうか?それは、養殖施設を設置する海域によって施設を使い分ける必要があるからです。筏は波が穏やかな内湾に適した方法ですが、波が高い場所では壊れてしまうため設置できません。昭和20年代後半に開発された延縄式養殖施設は耐波性が高いため、波が高く潮通りの良い外洋での養殖を可能にしました。現在では、カキ、ホタテ、ホヤ、ワカメ、コンブなどが延縄式で養殖されています。

美味しいカキが出来るまで

①種挟み

カキは夏に産卵し、幼生は海を漂って固形物を見つけると付着し貝となります(種ガキ)。宮城県石巻市の万石浦では、産卵の時期にホタテの殻を海に沈めて幼生を付着させ、種ガキを集めます。当地域ではこれを春先に買い入れ、種ガキが着いたホタテを、縄の「より」の間に挟みこんで海に垂下します。「おかえりモネ」で「みーちゃん」が高校生時代に研究していたのが、この種ガキを外から買い入れずに自分達で採取する「自家採苗」の産業化ですね。

▲垂下縄に挟み込まれた種ガキ。ホタテの貝殻の表面に付着している小さい貝がカキ。これがこれから大きくて立派なカキに育つ。

②すくすく育つ!

カキ養殖では魚のように餌を与える必要がありません。カキは海中のプランクトンを餌にして、ぐんぐん育ちます。とはいえ、ただ放っておけばいいわけではありません。例えば付着生物の処理や間引き、養殖施設の修理など、適正な生育のため様々なことに気を使い、手をかける必要があります。気仙沼の唐桑地域では、カキの成長に合わせて巧みに垂下場所を変え、さらに育ったカキを株の状態から丁寧にバラして育て、最終的にはカゴに入れて潮通りの良い漁場に垂下して育てることで、大きく身入りの良いカキを育てています。このカキは「もまれ牡蠣」という名前でブランド化されています。

②温湯処理

カキに付着して成長を阻害するシューリ貝(ムラサキイガイ)などの付着生物を駆除する作業が、温湯処理(おんとうしょり)です。カキが耐えられる程度の温度のお湯に入れることでカキ殻に付着した他の生物を殺し、カキだけが栄養を独り占めできるようにする作業です。真夏に行う大変な作業ですが、この手間が美味しいカキを育てるのです。

▲温湯処理の様子。びっしりと付いている黒い貝がシューリ貝。温度や時間を間違えるとカキが死んでし まうので、細心の注意を払う。(取材協力:ヤマヨ水産)

③カキ剥き

▲カキ剥き作業。近年担い手不足が問題となっている。(取材協力:戸羽平)

カキは当地域では11月頃から春先まで水揚げされます。殻を剥く作業はムキコと呼ばれる女性の仕事です。外からナイフを刺し入れ貝柱を外して殻を空け、身を傷つけないように剥がします。カキによって殻の形や貝柱の位置なども微妙に違うため、機械ではなく手作業で行う必要があり、簡単なようで難しい「職人技」です。

ちなみにカキと言うと冬の食べ物のイメージが強いのですが、夏の抱卵前にたっぷりと栄養をため込んだ春のカキは一年で最も旨味が強くて最高です!もし食べられる機会があったらぜひ試してみてください!(詳細はこちらの記事を参照:「気仙沼の海のあじ、山のあじ 第7回」記事のリンク)

カキ以外も美味しい!

本記事ではカキを中心にお話しましたが、気仙沼には他にも養殖されている美味しいものが沢山あり、それぞれに美味しさの秘訣があります。ここでは紹介しきれなかった養殖業の歴史や文化、技術についてはリアス・アーク美術館の常設展示で紹介していますので、ぜひ興味のある方はご覧ください!(各種SNSもよろしくお願いします!)

▲常設展示「方舟日記」の養殖コーナー

おわりに

養殖業は、当地域が誇るべき産業です。美味しいカキやワカメは漁師と自然の共同作品とも言えるのかもしれません。それは裏を返せば、人と自然の関係が変わってしまうと成り立たなくなる産業であるとも言えます。本記事では触れませんでしたが、実は三陸地域の養殖業は津波災害を契機に新技術の導入が図られ、変化してきた歴史があります。また昭和40年代には公害により内湾の養殖カキが死滅することもありました。養殖業は人と自然の関係を浮き彫りにしてきたのです。

災害も含め、海、山、そして人が上手に関わり合い、生きていく。人と人、海と山、人と自然が「かみ合っている」。そんな感覚を得られるところが気仙沼というこの土地の最大の魅力であり、目指していくべき未来であると、私は考えています(「おかえりモネ」はこの「かみ合い」を巡るドラマだったと、個人的には解釈しています)。この連載も最後となりましたが、誰かにとって本連載が、気仙沼を訪れ、この土地の何かと「かみ合う」きっかけとなれば、これ以上に嬉しいことはありません。ここまで読んでいただき、どうもありがとうございました。

気仙沼の市民の方に先生としてご登場していただく

「教えて〇〇先生!」シリーズはこちらからご覧いただけます。

https://test-kesennuma.hiro05.com/category/marumarusensei/

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。