みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。

これまで、気仙沼の歴史や文化について記事を書いてきました。

過去の記事についてはこちらからご覧ください。

今回のテーマは……

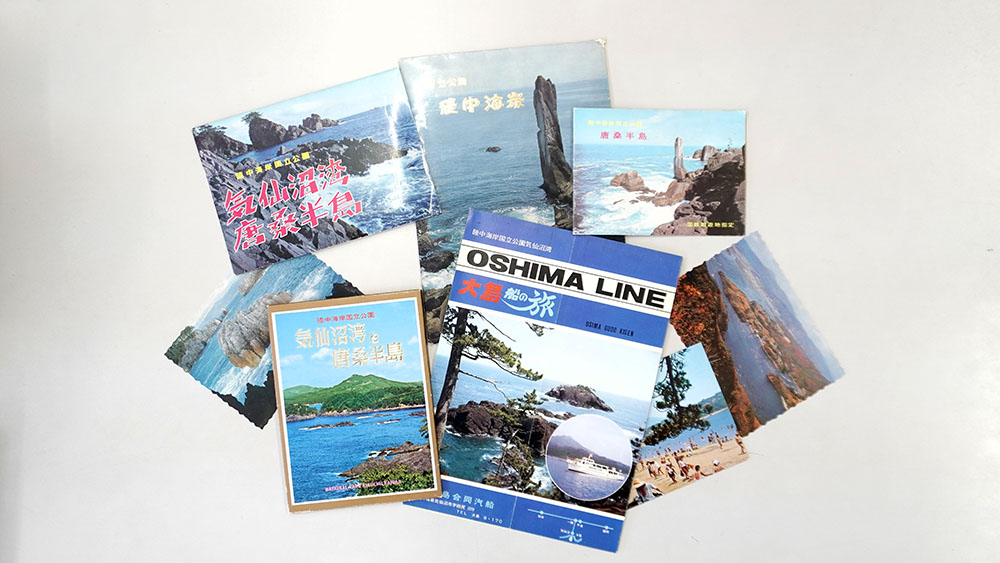

前回の記事では、気仙沼の昔の「名物」について、過去の記録や観光案内、パンフレット等を基に紹介しました。今回は同様の資料から、これまで気仙沼は何を「イチ推し」してきたのか、またそれをどのように発信してきたのかも含め、「名所」に注目しながら、紹介してみます。

江戸時代の名所

江戸時代までは、庶民が旅行をすることは現在よりもハードルが高く、気軽に行えるものではありませんでした。しかし、江戸時代にも気仙沼を訪れた旅人も確かにいて、記録を残しています。彼らは何を見に来たのでしょうか。

管弦窟(かんげんくつ)

海と繋がっており、潮の満ち引きによって不思議な音を奏でる珍しい洞窟。神明崎にあります。紀行家の菅江真澄や画家の谷文晁など、多くの文化人が訪れ、旅行記に記したり、歌に詠んだりしています。古くから気仙沼の名所として知られていたようです。現在は不思議な音を聞くことは出来ませんが、たまにメバルなどの魚が泳いでいるのが見えて、テンションが上がります。

龍神窟

神明崎は当地域でも最も古い古生代の石灰岩で出来ていて、中には鍾乳洞が広がっています。

ここは、現代になって発見されたスポットなのですが、同じ神明崎のジオポイントなので、ここで紹介しました(つまり、私個人の「イチ推し」紹介)。残念ながら、一般公開はされていません。

鼎ヶ浦(かなえがうら)

古くから気仙沼湾の美称として知られています。「鼎」とは古代中国の3本脚の器です。気仙沼湾の3つの岬を、鼎の3本脚に例えたわけです。この例えを最初に詩の中で使用したのが、油井牧山という、江戸時代の著名な詩人です。これにより、安波山や陣山から見た風景が気仙沼を象徴する景観として定着していったものと思われます。

観光事業の盛り上がり

明治時代以降、鉄道や汽船などの交通網が発達して人々の移動が活発になります。地域の魅力を外に向けて発信する媒体が増え、一部の知識人だけでなく、庶民も名所の情報を積極的に手にするようになります。

▲明治44年発行の「気仙沼案内」。気仙沼の「富田本店」が発行したもので、住民による観光発信の始まりと言える書物でしょう。序文からは、外から訪れる人達のことを明確に意識して作ったことが分かります。写真左は中表紙ですが、右側の広告も面白いです。

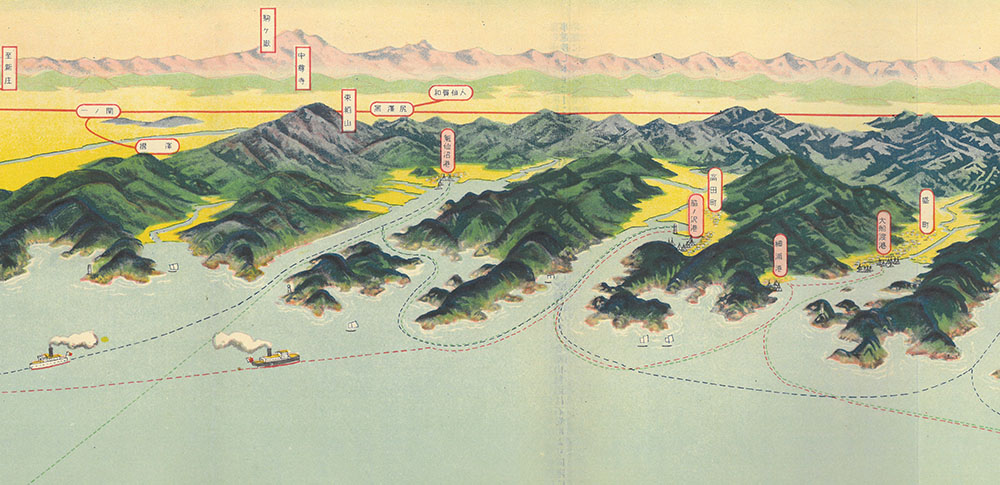

▲大正15年発行の三陸汽船の航路図(部分)。三陸汽船は宮古~塩釜間を往復し、多くの人や物を運びました。裏面には各地の案内があります。大正後期から昭和初期には観光旅行が盛んになり、このような鳥観図は当時の観光案内によく掲載されていました。

▲大正15年、役場が発行した『気仙沼町案内』。序文には「世界に気仙沼を知らしめるぞ!」という町長のパッションがあふれています。写真を多用し、折りこみの町内マップも付属。この頃には地域内外に向けた情報発信に、官民共に取り組んでいたことが分かります。

「日本百景」の衝撃

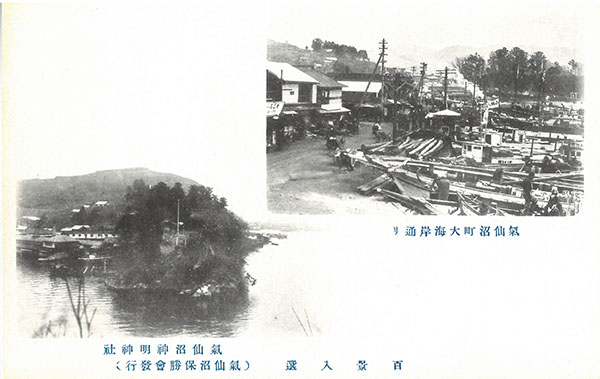

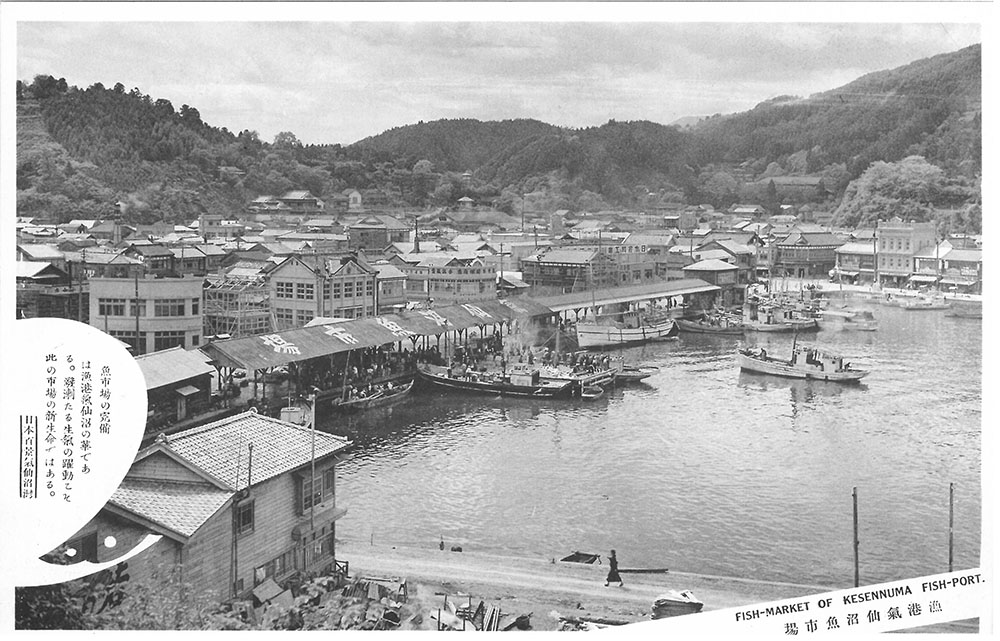

気仙沼の観光業において大きな転機となったのが、昭和2年、新聞社が選定した「日本百景」に気仙沼湾が入選したことです。これにより観光産業が勢いづき、その機運の中で、昭和7年、神明崎に浮見堂が作られました。浮見堂は現在でも気仙沼にとっては代表的観光名所であると同時に、人工的に整備した観光施設の記念すべき第一号なのです。『おかえりモネ』でも登場しましたね。

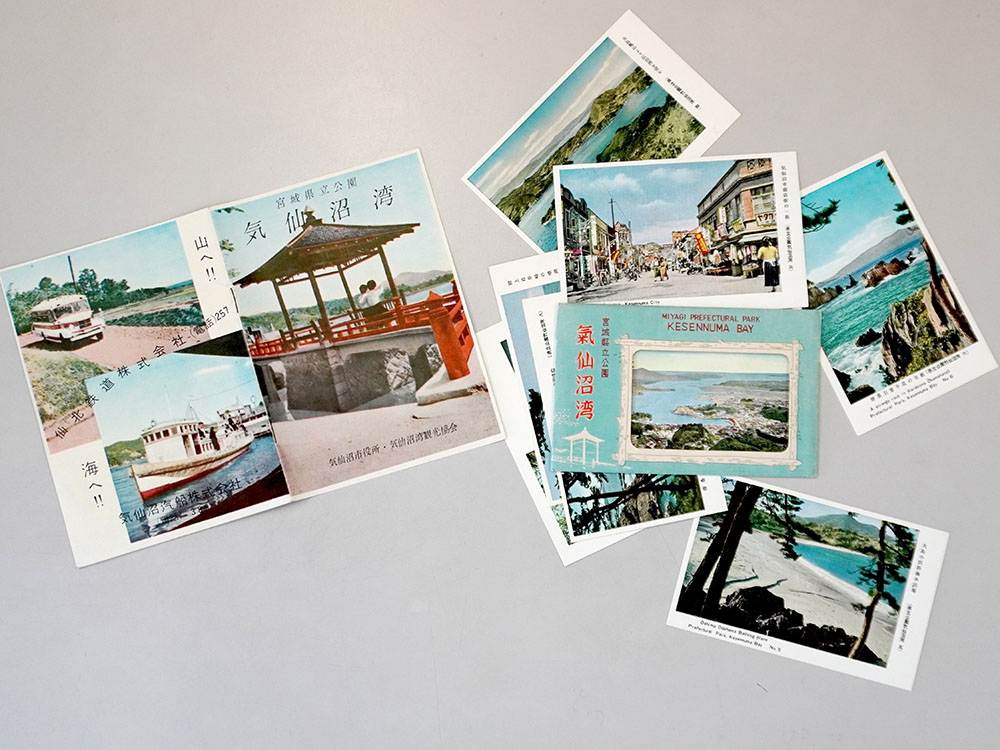

この時期には写真がかなり一般化していて、気仙沼の写真/絵葉書が沢山作られるようになり、「日本百景」を記念・アピールする葉書も多く残っています。

「国立公園」へ

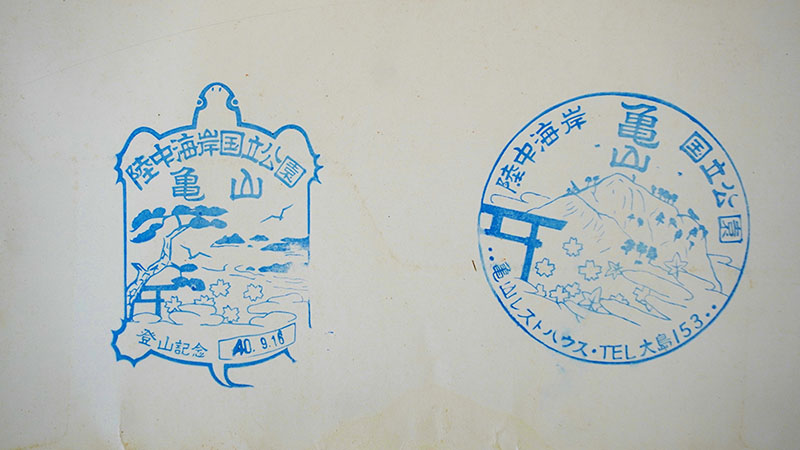

戦後、昭和23年には気仙沼湾が県立自然公園に指定、さらに昭和39年には陸中海岸国立公園(現・三陸復興国立公園)に編入されました。

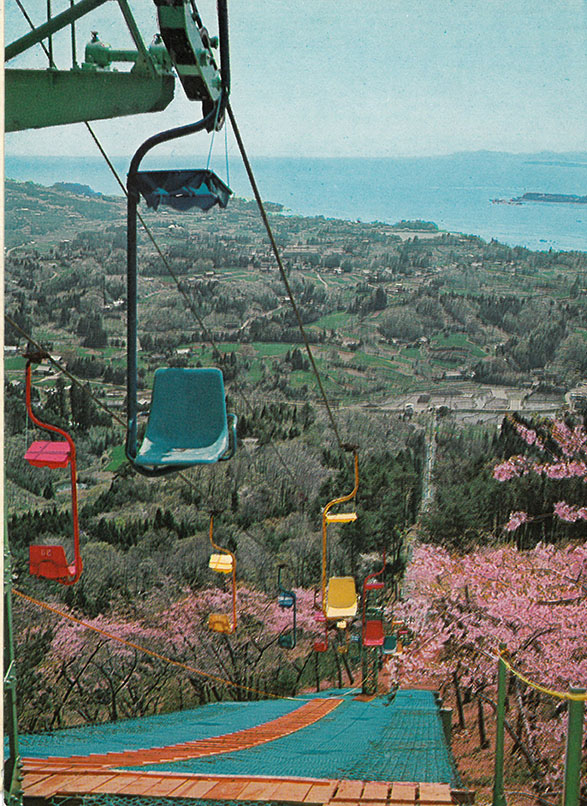

「名所」の楽しみ方の変化

以上で見てきたような、観光案内や葉書などで名所として紹介されるものは、その時代の気仙沼における「イチ推し」スポットであり、昭和後半までは湾内の風景や奇岩など、自然の景観が多い傾向にあります。一方で現在の観光業ではトレッキングコースを整備するなど、ただ自然を「見せる」だけでなく、「関わらせる」方向に向かっているようです。特に夏は、海岸の植物が賑やかな季節です。景観と併せて楽しみながら、散策してみてください。

ニッコウキスゲ(ゼンテイカ)

高原の群生が有名な植物ですが、当地域では海辺で見ることが出来ます。ヤマセの影響で海岸は夏でも涼しい環境となっているからです。唐桑の巨釜・半造と御崎、階上の岩井崎などで見ることが出来ます。

モクゲンジ

神明崎の群生が、太平洋側の分布上の北限とされます。昔はその種子を数珠の原料としました。夏に黄色く可愛い花を咲かせる様子を浮見堂から眺めることが出来ます。

おわりに

最後に、現在は観光において何が「推されているか」を見てみましょう。現在の観光案内やパンフレット類は、多岐に渡ります。例えばカツオやメカカレーを提供する飲食店を特集した記事やパンフ・安波山の探検マップ、サイクリングコースマップなど、各テーマを深く掘り下げるものが多いことが、特徴として挙げられます。発信の主体や方法も多様化しており、この観光サイト、そしてこの記事もその一例と言えるでしょう。これは、観光の楽しみ方が多様化していること、また気仙沼の魅力が様々な角度から見出され、更新され続けていることの証拠ではないでしょうか。その魅力は外部から何かに「入選」や「指定」されたことで見出されたものではなく、地域の内側から、「私(たち)はこれを推したい!」という思いによって発信され続けています。

ぜひ、皆さんも気仙沼に来た際には、その熱い思いを感じ、一緒に楽しみ、さらに「自己流の気仙沼の魅力・楽しみ方」、「自分だけの推しポイント」をどんどん発見・発信していっていただけると、嬉しいです。

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。