気仙沼の市民の方に先生としてご登場いただき、気仙沼の文化や食、慣習などを教えていただくコーナーです!

ます。今回の先生はこれまでも「教えて〇〇先生!」のコーナーでお馴染み「リアス・アーク美術館」で、歴史民俗資料を担当している学芸員、萱岡(かやおか)雅光さんです。よろしくお願いいたします!

今回のテーマは…

みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。今年もこの「教えて○○先生!」に呼んでいただきました。これから何度かに分けて気仙沼地域の歴史や文化の魅力について、ご紹介していきますので、よろしくお願いします。

さて、今回のテーマは「カツオの食文化」。カツオについては以前の記事でも扱いましたが、今回はより深く掘り下げてみます。ぜひ最後まで読んでみてください!

カツオ節が出来るまで

古くからカツオ漁が盛んに行われてきた気仙沼地域には多種多様なカツオ加工品があります。中でも歴史的/文化的に見て特に重要な加工品がカツオ節です。カツオ節と言っても様々な種類・分け方がありますが、ここでは節の表面にカビを付けたもの(以下「枯節」と呼びます)がどのように作られているのか、その工程を簡単に見てみましょう。

(取材協力:(株)マルヤマ)

1.生切(なまきり)

カツオの頭を切り落として内臓と一緒に取り、ヒレを取り除いて身をおろす。

おろした身は煮カゴに丁寧に並べていく。

2.煮熟 (しゃじゅく)

おろした身を入れて重ねた煮カゴを、カマの中で煮る。95度のお湯で約1時間程度。ただし、状況に応じて温度や時間を調整する。湯加減を見極める経験が必要。

3.骨抜き

煮たカツオの身から骨を抜く。身を壊さないように気を付けながら、丁寧に手作業で骨や皮、脂肪などの不要物を取り除き、洗浄する。

4.焙乾(ばいかん)

カマの中で火を炊き、「セイロ」と呼ばれる箱にカツオを並べて煙で燻す。焙乾は何度も繰り返し行い、時間をかけてカツオの水分を抜いていく。焙乾を経て固くなったカツオを「荒節」という。

写真のように手をかざして火加減を確かめることからこの焙乾方法は「手火山式」と呼ばれ、高い技術を要する。手火山式は古くから伝わる方法だが、現在でもこの方法でカツオ節を作っている会社は少ない。

5.日乾(にっかん)

5~6回の焙乾の後、カツオを天日で乾燥させ、さらに旨味を引き出す。日乾の後も再び焙乾して旨味を閉じ込め、またさらに日乾させる。枯節にする荒節をここで選別する。枯節には形が良く、脂が乗りすぎていないものが適している。

6.削り

荒節の表面を整える作業で、「磨き」とも言う。焙乾により荒節の表面に付着した余分なタール分や油分を削り取る。同時に、ざらつきを取って表面を滑らかにする。これによりカビが付きやすくなり、見た目も美しくなる。現在では機械を使って磨くが、かつては手作業で行われ、この作業を専門とする職人がいた。職人たちはカツオの北上と共に、カツオ節産地を渡り歩いたものだった。

カツオ節削り職人が使用した削り包丁。カツオ節の細かい部分を整えられるよう、独特な形をしています。

7.カビ付け

表面を整えた節にカビを吹き付けて、カビ室(むろ)に入れてカビを付ける。このカビは人間には無害なカビで、他の有害なカビの付着を防ぎ、かつ節内の水分や脂肪分を吸出し、節の香味を豊かにする。カビが付いた後は天日干しを行う。このサイクルを数回繰り返す。

8.完成

カビがまんべん無くついた良い枯節をさらに厳選し、商品として出荷する。完成した枯節はまるで優れた工芸品のように美しい。

まだまだある!カツオの美味しい加工品・食べ方

枯節以外にも多種多様な加工品があります。特徴的なものをいくつかご紹介しましょう。(味の感想や意見は私個人の独断と偏見です笑)

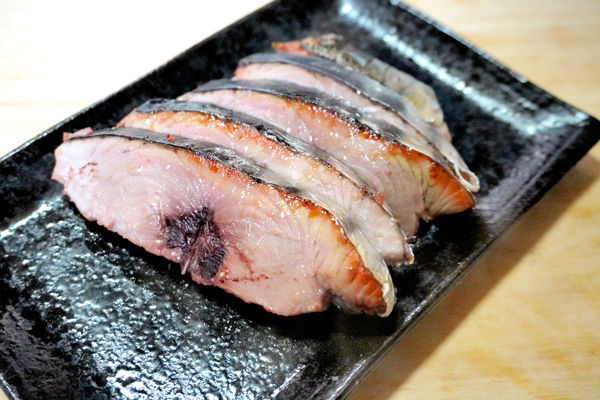

1.生利節

カツオ節の工程で行う焙乾を1回から数回行って製品としたもの。荒節よりも水分が多く、いわば半生の状態。焙乾による香ばしさと、閉じ込められたカツオの旨味が楽しめます。工場で食べさせてもらった出来立ての生利節はまるでハムのようでした。身がしっかりしていて食べ応えがあるのでパスタやサラダ、煮物などの具に適しており、様々な料理に使えます。マヨネーズと相性抜群。個人的には細切り大根と合える食べ方が好き。

2.だぶ漬け

カツオを塩蔵した保存食。カツオの半身と塩を交互に桶に重ね入れ、重しを乗せて漬け込んだもの。当然、ものすごくしょっぱいのですが、それだけでなく、漬け込む過程で熟成が進んで旨味が増している(気がする)。血圧が上がると分かっていても、ついつい箸が止まらなくなります…。焼いてお茶漬けにしたり、スープに入れるのもおススメ。かつては気仙沼の各家庭で食されていた庶民的な食べ物でしたが、近年ではあまり見かけなくなり、スーパーやお土産屋さんでも滅多に見ることが出来なくなりました。ぜひ定番商品として復活して欲しいものです。

3.ハラス焼き

カツオのハラス(腹の身)を焼いたもの。カツオの水揚げが盛んな地域ではよく食べられていますが、それ以外の地域ではあまり流通していないのではないでしょうか。ハラスはカツオの部位の中で最も脂が乗っている部位なので、美味しくない訳がない!気仙沼に水揚げされる脂の乗ったカツオのハラス焼きはさらに格別。気仙沼の飲食店で見かけたらぜひ一度は食べてみていただきたい一品です。

番外編:頭の味噌煮

カツオ節工場で出会った衝撃のまかない。カツオの脂と濃厚な味噌との相性が抜群でした。食べ進めていくうちに自分が何の、どこを食べているのかよく分からなくなります(笑)。目の周りのゼラチン質の部分と脳みそ(と思われる)塊がトロトロしていて特に美味しかったです。この地域には私の知らないカツオの食べ方が、まだまだあるのかもしれないぞ、と思いました。

まとめ

いかがだったでしょうか?ここで紹介したものはほんの一部です。他にも、カツオの麹漬や内臓の塩辛、心臓の串焼き、さらには各家庭で受け継がれてきた秘伝レシピなど、紹介しきれなかったカツオの楽しみ方がまだまだあります。このまちでいかにカツオをという魚が愛されているのか、その一端が分かりますよね。「生鮮カツオ水揚げ日本一」のまちである気仙沼に来たら、もちろんカツオの刺身を味わっていただきたいのですが、先人達が工夫を凝らして生み出した多彩な加工品を食べて、文化の奥行きを舌で感じてみるのも、いいかもしれません。

今回の記事は令和4年度企画展「食と地域の暮らし展vol.7 水揚げから食卓まで~水産物の加工と流通~」の内容の一部を再構成したものです。その展示の解説動画をYou Tubeのリアス・アーク美術館のチャンネルで公開していますので、興味のある方はぜひ視聴してみてください!

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。