みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。

これまで、気仙沼の歴史や文化について記事を書いてきました。

過去の記事についてはこちらからご覧ください。

今回のテーマは……

5月も後半、初夏を感じる陽気で、お出かけにピッタリの季節。この時期の気仙沼の話題と言えば、徳仙丈山のツツジ!この「気仙沼さ来てけらいん」でも積極的に情報発信をしていますね。気仙沼の徳仙丈山と言えば、今では「日本最大級のツツジの名所」として有名です。昭和50年頃から佐々木梅吉氏(気仙沼市議)や須藤隆氏(本吉町議)、そして「徳仙丈の自然とつつじを守る会」等の熱心な撫育、周知活動により、徳仙丈山は名実ともにツツジの名所となりました。

彼らの活動については、「ツツジの徳仙丈山 ~人ものがたり~」で詳しく述べられていますので、ご参照ください。本記事においては、ツツジに注目が集まる前の徳仙丈山が具体的にどのように地域の暮らしに関わっていたのかに焦点を当て、より詳しく紹介してみます。

話を聞いた人

今回お話を聞いた人は、気仙沼市水梨地区在住の佐々木徳朗さんです。

徳朗さんは昭和10年生まれの現役写真家。昭和30年頃からずっと気仙沼地域の写真を撮り続けていました。徳仙丈山のツツジにも早くから注目し、昭和40年から徳仙丈山のツツジの写真を撮り、市の観光写真コンクールで入賞するなどしていました。(上記の記事の古い写真も徳朗さんの撮影)

多くの方が目にしたことがあるであろう、この写真。この写真を撮影したのも、実は徳朗さんです。この写真は現在の市役所ビルに掲示されている他、ポスターやウェブ、観光情報誌など様々な媒体で使用されているキービジュアルです。まさに、徳仙丈山のスペシャリスト。

そして水梨地区(徳仙丈山のふもと)に住む徳朗さんにとって、徳仙丈山は被写体であるだけでなく、生活に密着した山でもありました。「暮らしの舞台」としての徳仙丈山について、徳朗さんが撮影してきた貴重な写真と共に、見てみましょう。

昭和30年代までの徳仙丈山

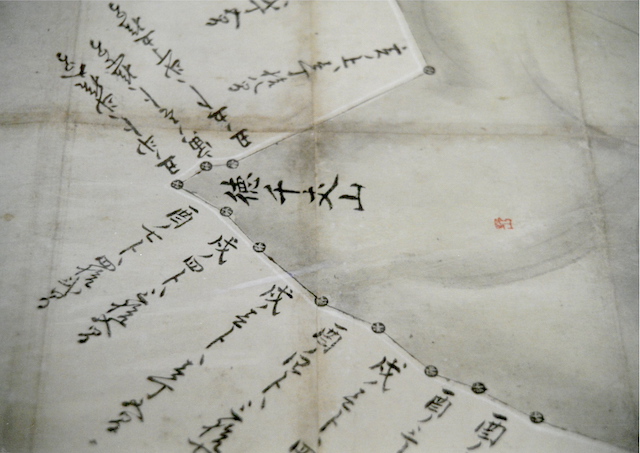

現在のようなツツジの名所となる前、徳仙丈山は人々の暮らしに必要不可欠だった萱の供給地でした。文政年間(1818~1829)の絵図には、現在の徳仙丈山周辺の山には「萱山」の表記が見え、この辺りの山は古くから萱の供給地だったことが分かります。なお徳仙丈山は「徳千丈山」と表記されています。

▲『本吉郡北方赤岩村分間絵図』(部分)

そもそも「萱」って?

萱(かや・「茅」とも書く)は、特定の植物の名前ではありません。屋根葺きの材料となる植物の総称ですが、当地域においては主にススキのことを指します。当地域では萱を刈るための山野を「萱野」と呼びました。

昭和39年.jpg)

▲萱野(剣物平) 昭和39年(1964)

山の斜面に萱が生えています。まるで草原のようですね。萱野は周辺の集落で共有し、管理していました。徳仙丈山に関しては毎年11月23日が口開けでした。ちょうどその頃になると米作りが終わり、さらに萱も適度に乾燥して運びやすくなっていました。

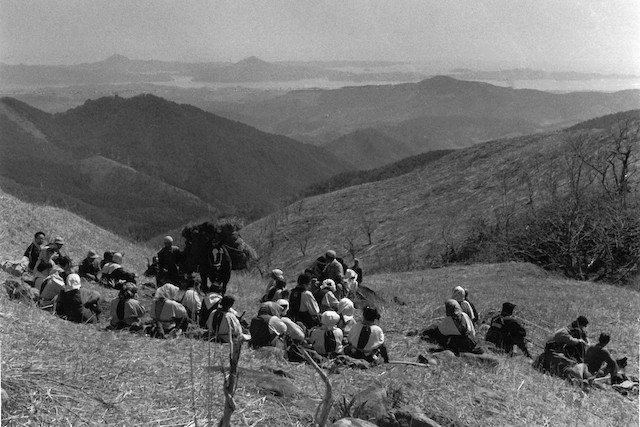

▲徳仙丈山より大島を望む 昭和40年(1965)

昭和36年.jpg)

▲刈った萱を馬車に積む(大万沢) 昭和36年(1961)

萱葺き屋根のある暮らし

そんな萱は屋根葺きの材料として、人々の生活に無くてはならないものでした。現在では萱葺き屋根の建物は、一部の博物館や寺社仏閣などでしか見る機会がありませんよね。徳朗さんは萱葺き民家が姿を消してしまう前にと、40年にわたり気仙沼周辺地域の萱葺き民家を写真で記録してきました。

▲萱葺き民家「小野寺家」(羽田) 平成5年(1993)

「植物で屋根を葺いて雨漏りとか大丈夫なの?」という方もいるかもしれません。実は萱は油分を含むためはっ水性が強く、屋根の勾配をきつくして水はけを良くすれば、すぐに腐ったりすることはありません。しかも昔の家では囲炉裏で火を燃やして煙が出るので、萱が乾燥し、虫も付きにくかったといいます。加えて空気を多く含む萱葺き屋根は断熱性と通気性を兼ね備えていました。萱は屋根を葺く材料としては極めて優秀なのです。

▲水梨地区で最後の囲炉裏(羽田) 昭和41年(1966)

徳仙丈山などで採取された萱は、定期的に行われる屋根の葺き替えで使用されました。屋根の萱は大体30年~40年ほどで葺き替える必要があります。そのため萱の需要が絶えることはなく、毎年刈り取ることで萱野が更新されていました。屋根の葺き替えは集落の共同作業でした。葺き替えに使用する萱や縄は「萱頼母子(かやたのもし)」と呼ばれる社会組織で融通し合い、また葺き替えの作業も「ユイ」と呼ばれる相互扶助慣行により、地域の人々が無償で行いました。そのためお金の無い家でも屋根の葺き替えは出来たといいます。昭和30年代までは、地域の共同体がしっかりと機能していました。

▲屋根の葺き替えは地域の共同作業(四十二) 昭和41年(1966)

▲葺き替え作業の昼食(四十二)昭和41年(1966)

▲炊事する女性達も大忙し(四十二) 昭和41年(1966)

萱の山からツツジの山へ

これまで見てきたように、萱葺き民家は自然、地域社会、生活様式(囲炉裏など)の絶妙なバランスの上に成り立っていました。裏を返せば、どれかに変化が生じれば、萱葺き民家を維持することは出来ません。徳仙丈山の萱野も例外ではありませんでした。戦後、人々の生活様式が変化し、萱葺き民家が減って萱の需要も激減。萱野には、より経済的価値の高い杉などが植林されました。

▲徳仙丈山に杉を植林 昭和37年(1962)

上の写真は萱野を杉林へと転換する植林作業の1コマ。馬でふもとから苗を運んできています。山の利用史における静かな転換点を捉えた一枚です。なお植林はしたものの、山の地中に根付いていたツツジ達があまりに勢力が強かったため、最終的には杉ではなくツツジの方を撫育することとなったとのこと。

ツツジの名所と「草」の関係

最後に、ツツジの名所が生まれる理由について考えてみましょう。ツツジの名所と呼ばれる山は徳仙丈山だけでなく、各地にあります。中には、元々家畜の放牧地だったという山が少なくありません。ツツジの一種であるレンゲツツジは毒を持っています。家畜はそれを知っていてツツジ以外の草を食べるので、結果的にツツジが残り、目立つようになった、と言われます。徳朗さんの記憶と私の手元にある資料の範囲では、戦後に徳仙丈山が大々的に放牧地となっていたことは確認できませんが、ずっと昔には放牧していたと語る人もいます。

それでは、徳仙丈山の萱とツツジの関係はどうでしょう。長い間、徳仙丈山は萱野として恒常的に利用され、更新され続けることで、背の高い樹木も少なく、開けた明るい草原のような植生が維持されていました。萱場ではありましたが、下草としてツツジは萱と共存していました。それにより、いざ萱ではなくツツジを育てようとなった時に、日光を遮る他の植物も少なく、ツツジを優先的に撫育しやすい条件が揃っていたものと思われます。

▲徳仙丈山の下草刈り作業 昭和53年(1978)

上の写真はツツジの保護を目的とした最初の下草刈り作業。よく見ると、ツツジの間に萱が生えているのが見えます。萱はこの頃には「雑草」となっていたようです。かつての萱とツツジの関係が逆転していますね。これも、徳仙丈山の歴史の変化を象徴する写真です。

以上のような文化的、自然的条件、そして人々の山への愛と強い情熱、活動の結晶として、今日のような「ツツジの名所 徳仙丈山」があります。徳仙丈山を登った際には様々な物語に想いを馳せながらツツジを眺めてみると、より一層美しく感じられるかもしれません。

おわりに

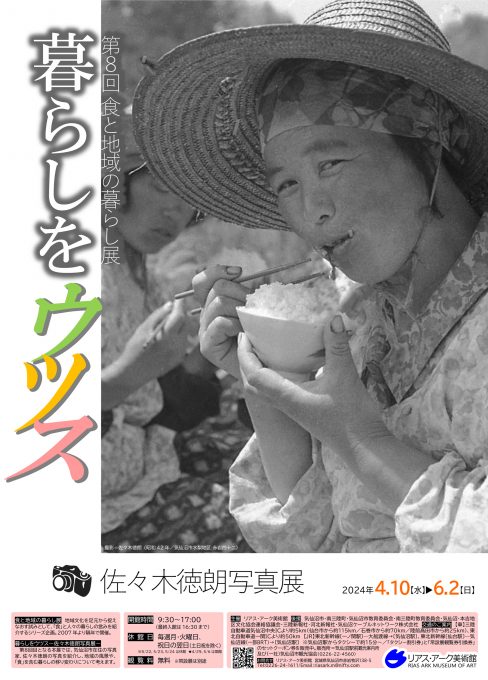

本記事に情報を提供いただいた、佐々木徳朗さんの写真展が現在、リアス・アーク美術館で開催中です。

本記事で掲載した写真は、徳朗さんの写真のほんの一部。徳仙丈山で自然を満喫した帰りにでも、ぜひ美術館に寄って写真を見てみてください。山や海、自然と暮らしてきた人々の、生き生きとした姿を見ることが出来ます。詳しくは美術館HPをご覧ください。

※会期は令和6年6月2日(日)まで。振替休館にもご注意ください。

それではまた次回の記事でお会いしましょう!今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。