みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。

これまで、気仙沼の歴史や文化について記事を書いてきました。

過去の記事についてはこちらからご覧ください。

今回のテーマは……

早いもので、2023年も残りわずかとなりました。みなさん、お正月の準備はもうお済みでしょうか?初詣はどこに行くか決まりましたか?今回は新たな年を祝う意味も込めて、気仙沼の多様な正月飾りや縁起物などをご紹介します。

門松

正月飾りと言えば、まずは門松ですよね。当地域の門松は「オシノグイ」と呼ばれ、神棚に面した庭や、敷地の入口などに飾られます。皮を剥いだ松や杉の木の柱を二本立て、間にしめ縄を渡すものです。柱には松などの植物を結わえて飾り付けます。

▲オシノグイ。柱は収穫した稲を干す「稲架掛け」に利用される。

面白いのは、柱に飾る植物を変えるところ。15日までは松、15日からは笹・コブノキ、そして2月1日には杉・ツタを飾ります。これは15日に小正月、2月に旧正月を祝う意味があると思われます。「お正月は全部祝っちゃえ!」というのは何とも律儀ですよね。

▲杉とツタの飾り。「過ぎ」て「伝」わる、の語呂合わせとのこと。

しめ縄・しめ飾り

お正月を迎えるにあたっては、しめ縄を新調したり、しめ飾りを玄関に飾ったりします。そのため年末には各所でしめ縄や松が売られている様子を見ることができます。

上の写真は、「菜果好(なかよし) 気仙沼店」の店頭で販売されている正月飾り。「菜果好」はJA南三陸の直売所です。この日は日取りがよく、正月飾りを買い求める人で賑わっていました。気仙沼で飾られているしめ縄は多種多様ですが、代表的なのは次のような「エビ」と呼ばれるものです。

上の写真は3房の小さいものですが、一番大きなものは7房で、なんと2メートル近くの大きさ!元々は家の男性、または職人が手作りしたもので、年末にしめ縄を黙々と編む父や祖父の背中を覚えている、という方も少なくありません。ちなみに、気仙沼ではサイドミラーにしめ飾りをつけて走っている車をたまに見かけます。しめ飾りは全国各地で様々な形が生み出されてきましたが、気仙沼独自のしめ飾りとして「ホシノタマ」があります。

この形は何を表現しているのか、次で説明します。

ホシノタマ

気仙沼地域の神棚はとても立派で、初めて見た時は本当に驚きました。中でも特に目を奪われたのが、神棚から下がっている、絵の描かれた紙でした。

▲気仙沼の神棚は大きい!

これは、「ホシノタマ」と呼ばれるもので、エビ、松竹梅、宝船など、おめでたい図像が賑やかに描かれています。他の地域では「玉紙」などとも呼ばれます。年季の入って煤けた黒い神棚の色彩を、明るく華やかにしてくれる存在です。正月に新しいものに入れ替えます。

上の写真の紙に描かれている赤い球体が「ホシノタマ」で、「宝珠の玉」とも表記されます。これは仏教においては願い事を叶える有難い玉とされます。しめ飾りの「ホシノタマ」はこの宝珠の玉を象ったものというわけです。

▲ホシノタマを手描きする様子

ホシノタマは年末が近づくと他の正月飾りと一緒に売り出されます。かつては各家で描く場合が多かったといいますが、現在も手描きでホシノタマを描いている人は市内でも数人しかおらず、売られているのも印刷されたものが多くなってきました。

御幣束

御幣束は、様々な形に切った紙を竹や木で挟んだものです。当地域におけるお正月を迎えるための欠かせない準備として、御幣束の更新があります。氏子になっている神社から新しいものが配られ、古いものと入れ替えるのです。御幣束を立てる場所は神棚、台所、トイレ、井戸、屋敷神の祠、山の入口、道の辻、特定の石碑など、様々です。御幣束にもそれぞれ「山神」、「水神」などの種類があります。その家によって決まった場所に、決まった御幣束を立て、米を供え、拝む。これを繰り返しながら集落を歩きます。その様子はまるで、普段は目に見えない暮らしの中の神々がだんだんと可視化されていくようで、興味深いものがあります。

▲集落の共同貯水タンク脇に「水神」の御幣束を刺し、米を撒く様子

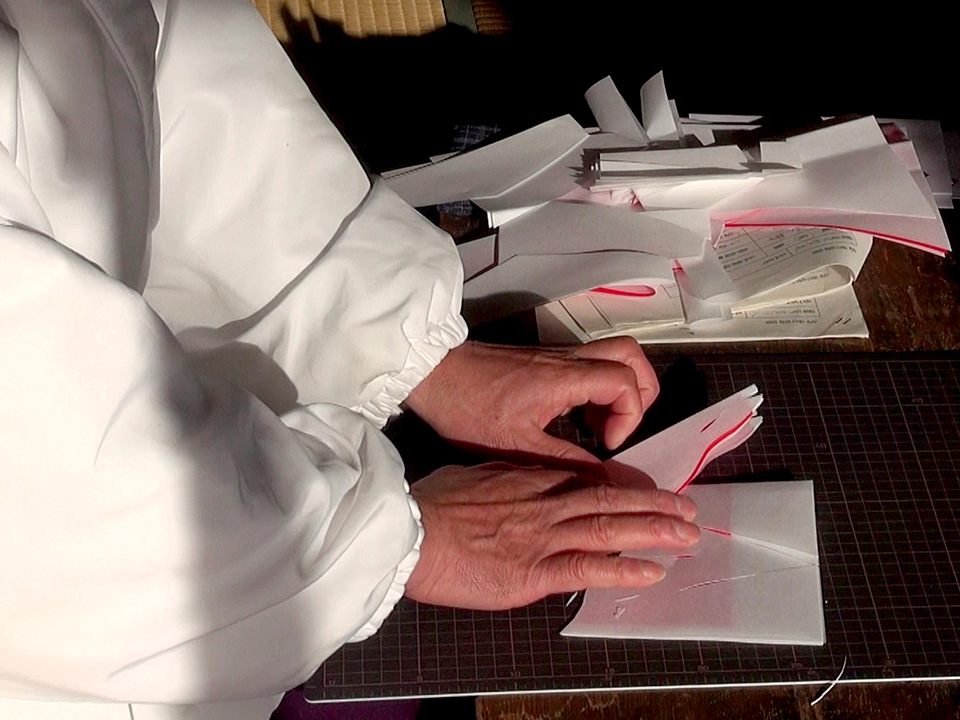

御幣束は全て神社の神職による手作り。御幣束は家ごとに代々受け取る種類、数が決まっています。しかも同じ名前の御幣束でも、家によって形や色が違うこともあります。膨大な種類と数の御幣束を毎年作成する方々には頭が下がります。

▲加茂神社の御幣束作り

同じ名前の御幣束でも、神社ごとに受け継いできた形が異なり、例えば唐桑の早馬神社が伝承している形だけで、なんと69種類!気仙沼は宮城県でも多様性は随一。豊かな地域文化です。

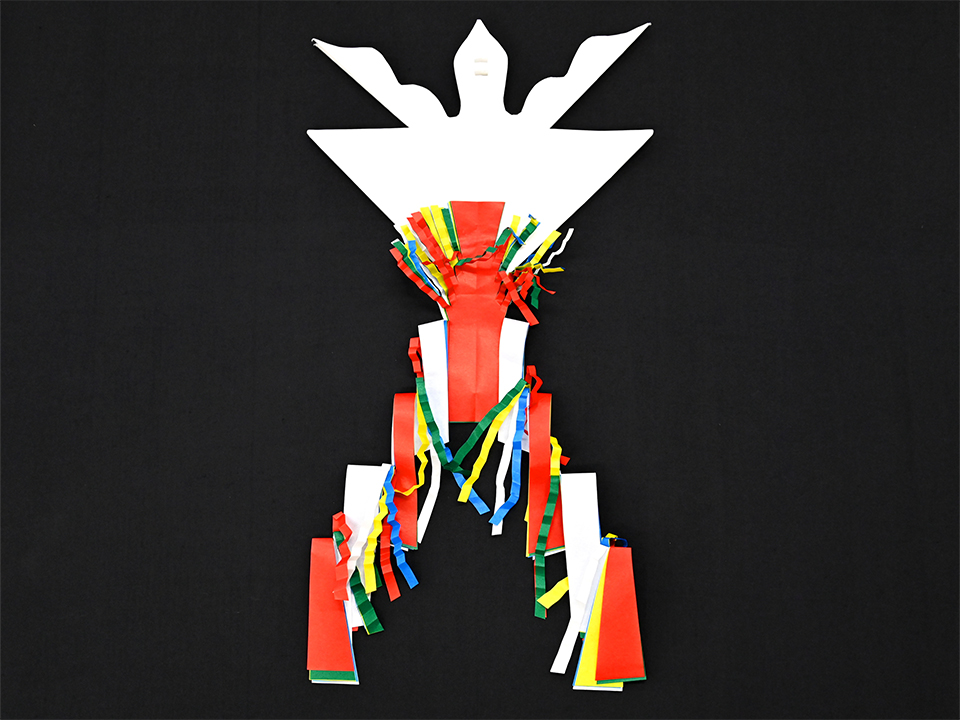

▲「足長の山神」。特定の家にのみ配られる(早馬神社)。

▲「猫仏(ねこぶつ)」。猫を祀るもの。細い部分が猫の毛を表現しているという(早馬神社)。

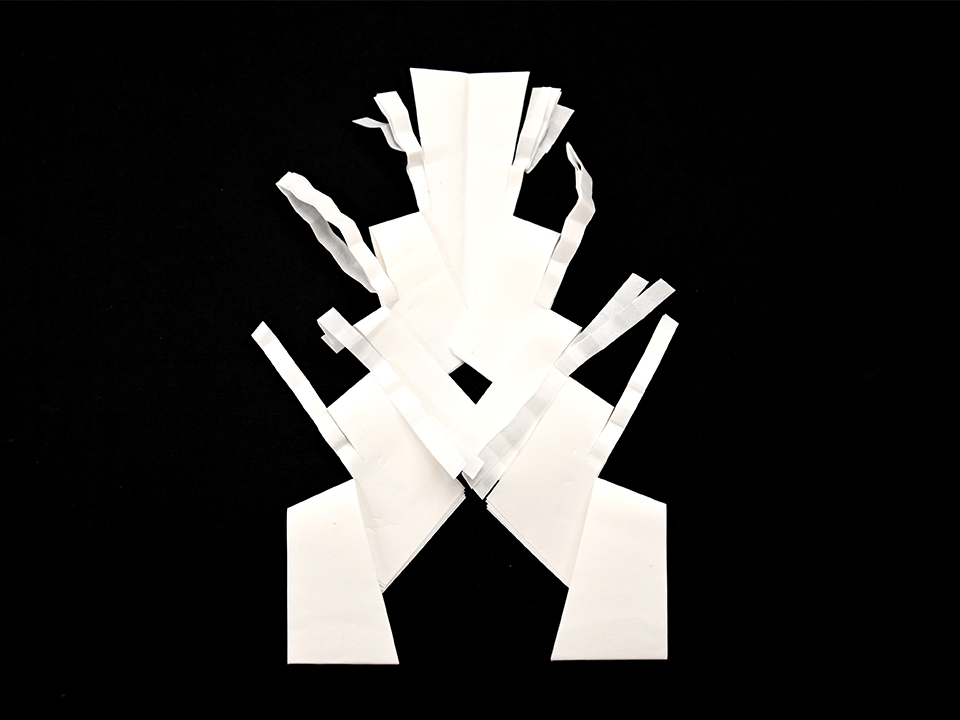

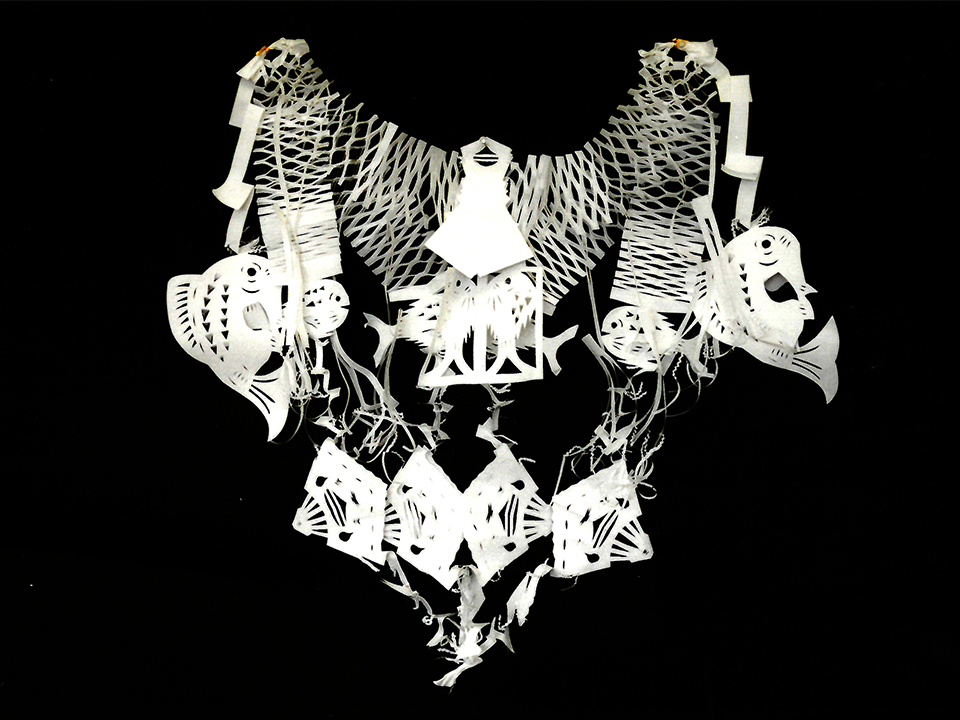

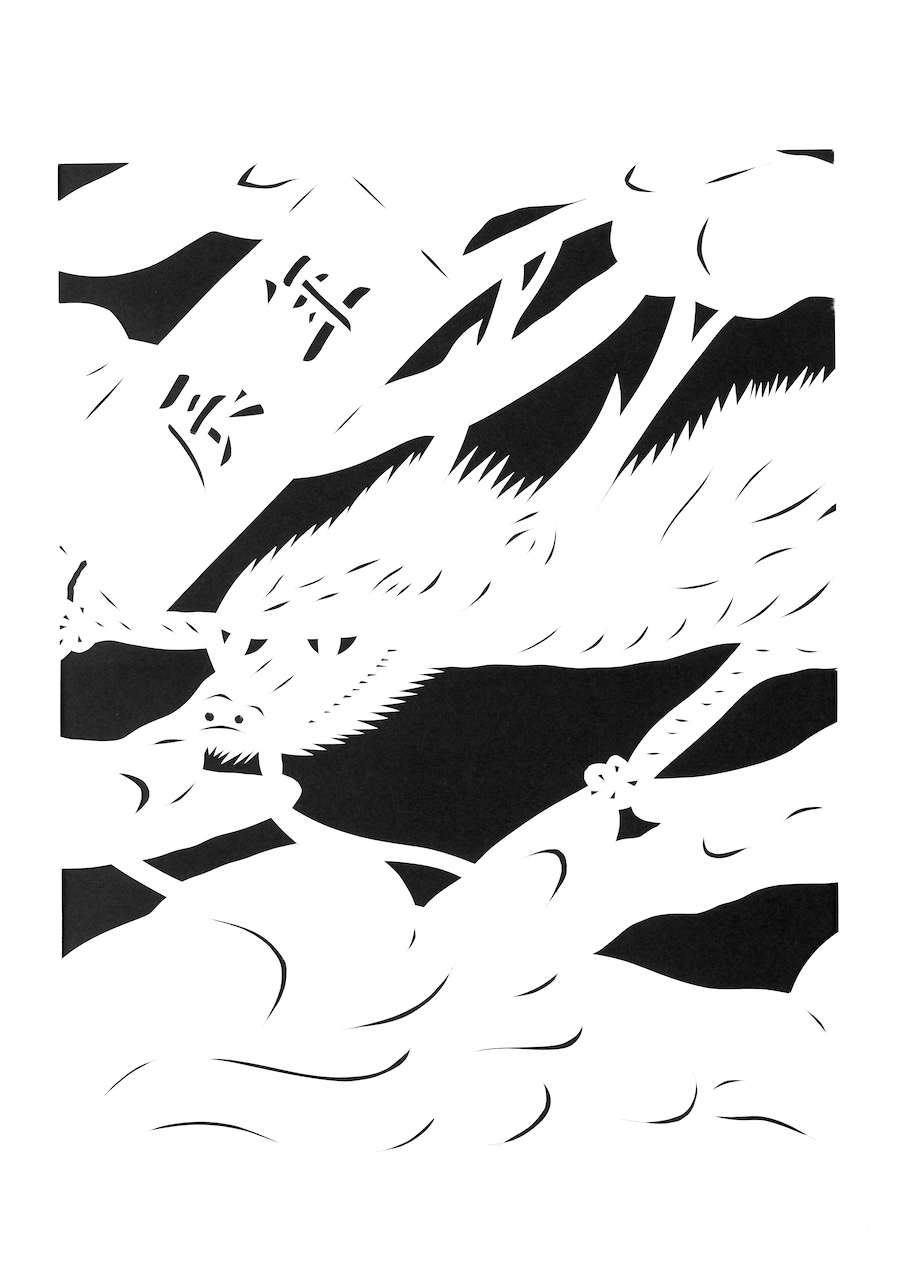

御幣束以外の切紙の正月飾りとしては、立体的で複雑なもの(下の写真)、「キリコ」などと呼ばれる、めでたい図像を切透かしにしたもの(写真は記事の最後に掲載)などがあります。どれも美しく、見ていると晴れやかでかつ厳かな、不思議な気持ちになります。

▲「エビス」。写真は気仙沼ではなく南三陸町戸倉神社のものですが、実に見事ですね。

どんと祭で買える!レアな縁起物

役目を終えた正月飾りは、どんと祭でお焚き上げ。1月14日の御崎神社のどんと祭は有名で、県内外から多くの人が訪れます。そこで古くから人気を集めているのが、屋台で売られる「はじき猿」と「さっぱ舟」で、現在も数軒が手作りしています。地元ではあまり知られていませんが、この2つは業界(?)では有名で、郷土玩具や縁起物コレクター憧れの的。購入する機会も限られているので、ぜひお正月は唐桑に足を延ばし、屋台で制作者と交流しながら購入してみてはいかがでしょうか?

①はじき猿

「弾き猿」という呼び名から、「一年間の厄災をはじき去る」縁起ものとして、親しまれています。

ちなみに、はじき猿とセットで売られる「風車」も全て手作り。どれも今では貴重な技術です。

▲屋台の様子。売っているのは制作者の千葉さん。

▲「くくり猿」に竹串が通してあり、根元のバネをはじくと、猿が上に登る仕組み

▲バネは竹を曲げて作る。熟練を要する高度な技術だ。

③さっぱ舟

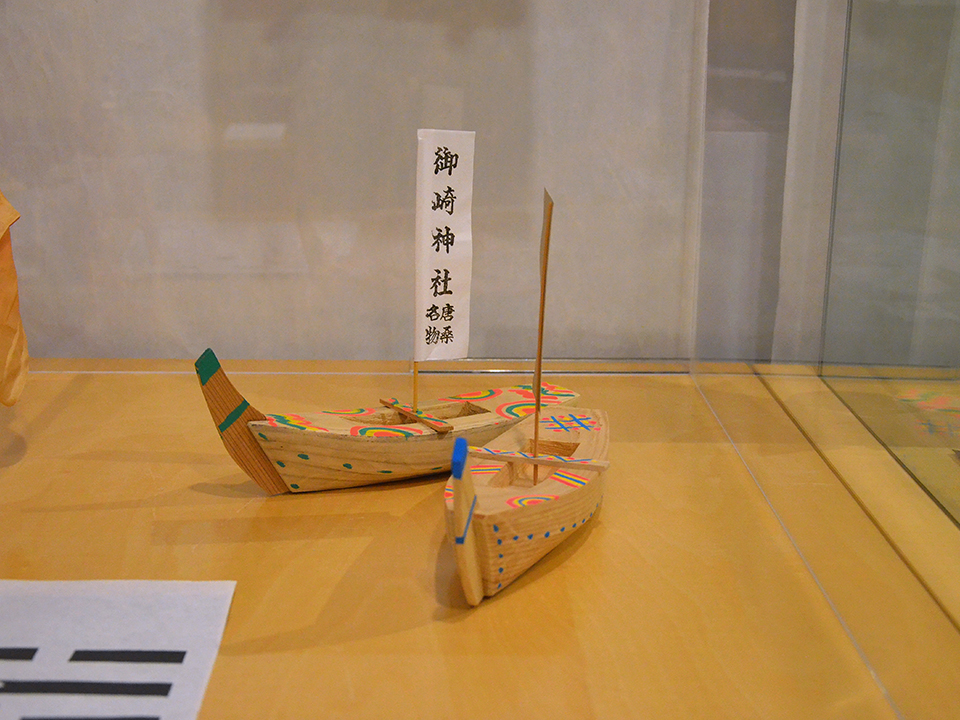

▲さっぱ舟(リアス・アーク美術館 常設展示)

木彫りで小舟を表現した素朴な縁起物。昔、千石舟が暴風雨に遭った祭、御崎神社の使いの白鯨に導かれ、小舟に乗り換えて助かったという話にあやかったもの。航海安全や大漁をもたらすものとして、はじき猿と共に神棚に飾っている漁師さんも少なくありません。

▲さっぱ舟を制作する様子

おわりに

いかがだったでしょうか?今回は写真を多めにしてみました。少しでもお正月のおめでたい気分を感じていただけたなら嬉しいです。ここで紹介した正月飾りや縁起物の一部は気仙沼で購入することが出来ます。また、本サイトには気仙沼の初日の出スポットを紹介する記事や、辰年にちなんで龍にまつわるスポットをまとめた記事などがありますので、初詣の計画をこれから立てるという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

それでは皆様、2023年はありがとうございました。2024年もよろしくお願いします!

▲2024年は辰年。いい年になりますように!

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。