気仙沼を愛する市民ライター「みきの」です!

神社やお寺に行くと何だか心が落ち着きませんか?寺社では日々の感謝の気持ちをお伝えしたり、お願い事をしたり…。お参りした後は、不思議と背筋がすっと伸びて身が引き締まる気がします。近所の神社やお寺に限らず、どこかに出かけた時には、出かけた先や行き帰りの途中にある神社やお寺に立ち寄ってお参りすることも多く、お参りの後はたいてい御朱印をいただいてきます。とはいえ、御朱印帳を持っていくことをついつい忘れてしまうことも多いのですが…。

もともとは寺社に写経を納めた証として授与された御朱印。今では参拝の証として、広くいただくことができるようになり、最近では寺社をめぐって参拝し、御朱印をいただく人が増えてきました。私もそのひとりです。ただ、御朱印は単なる参拝記念のスタンプではありません。きちんと参拝し、敬意を払っていただくなど、本来の意味を忘れないように心がけたいものです。また、参拝しても必ず御朱印がいただけるとも限りません。祭事や法要など寺社で御朱印の対応ができない場合もあります。私も、いただくことが出来なかった場合はそれも“ご縁”と思って次の参拝の機会にいただくようにしています。みなさんも気仙沼へ再訪される機会にでもあらためて参拝してみてはいかがでしょうか。

御朱印は神社やお寺ごとに墨書や印が異なり、その寺社ならではのものです。そんな御朱印を眺めるのも旅行から戻った後の楽しみの一つですよね。

今回は、気仙沼で御朱印をいただける寺社をいくつかご紹介しますので、気仙沼の神社やお寺をめぐってお参りし、神様や仏様とのご縁を結んでみませんか?

★この記事の前後編でご紹介する神社・お寺のMAPはこちら↓

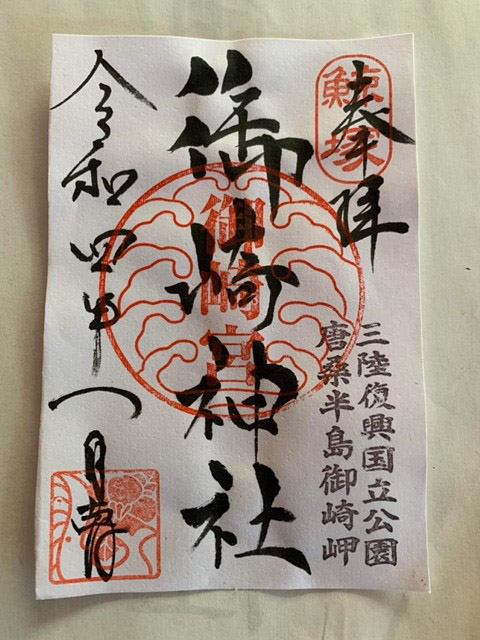

御崎神社

唐桑半島の先端に鎮座する壮麗な造りの社殿で、千数百年の歴史があります。海の神様が祀られており、航海の安全や大漁祈願などにご利益があると言われ、古くから船乗りの方々の信仰を集めています。また、縁結びでも有名です。地元では、「おさきさん」の名で親しまれており、小正月に行われる祭典では、虎舞や七福神舞などが奉納され、参道に並ぶ出店には、縁起物の郷土玩具「はじき猿(災難をはじき去る)」や「風車」「さっぱ船(海上安全のお守り)」が並び、多くの人で賑わいます。朱塗りの大鳥居をくぐって杉並木の参道を進んでいくと駐車場と石の鳥居が見えてきます。その石鳥居から階段を上っていくと壮麗な拝殿が現れます。普段は静かで凛とした空気を纏う神社で、海が近いため、波の音が聞こえてきます。

唐桑半島の先端にあるので、周囲には御崎岬への遊歩道があり、ちょっとした散策もできるんですよ。初春にはたくさんの椿の花を見ることができ、遊歩道には、昔、嵐にあった漁船を鯨が御崎神社沖まで誘導し無事に救ったという伝説があり、この鯨の霊を祀った「鯨塚」もあります。遊歩道を歩いていくと、木々の間からは太平洋を望むことができるので、参拝の後には、ぜひ海沿いの景色を楽しみながらのんびり散策もしてみてください。

- 住所

- 気仙沼市唐桑町崎浜7

- 電話

- 0226-32-3406

- 受付時間

- 9:00~17:00(場合によっては対応できない事があります。)

- 御朱印について

- 直書き・書き置き

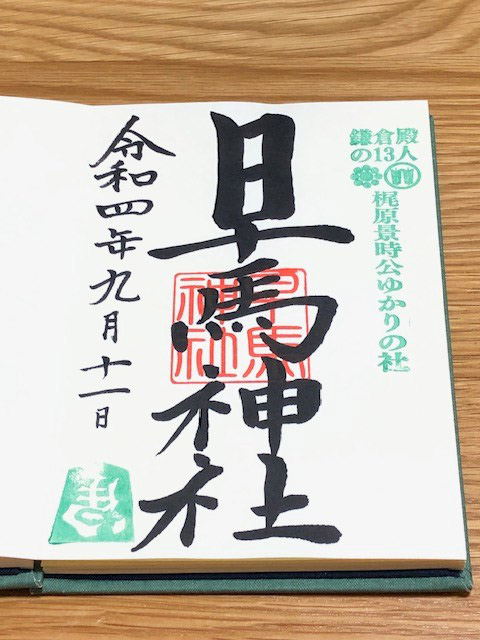

早馬神社

2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」梶原景時公ゆかりの神社。気仙沼市唐桑町に鎮座する早馬神社は、建保5年、鎌倉武将の梶原景時の兄である梶原景実により創建され、古くから「早馬(はやま)さん」と称されて信仰されてきました。舞根、宿浦に里宮、早馬山の山頂には奥宮があります。

初代の景実が鎌倉を去る前、源頼朝の直々の命により北条政子の安産祈願を行い、無事に男子(源頼家)を安産したことから、安産・子育てにご利益があると言われています。そのため、近県からも丑の日参りやお宮参りにたくさんの人が訪れます。また早馬の名を冠することから、勝ち馬必勝、受験・仕事・衣食住家庭生活など万事『早くうまくいく』御神徳としても厚く信仰されています。境内には「撫で馬」もあり、「万事うまくいくように」と願い、頭や足を撫でると叶うとされています。

また、東日本大震災で早馬神社へ約15mの津波が襲ったことや、津波の恐ろしさを後世に伝えるため、『東日本大震災津波到達点復興祈願碑』も建立されました。

御朱印は、通常のもの(直書き・書き置き)の他に期間限定特別御朱印(書き置き)や、梶原景時公の特別御朱印(書き置き)もいただけます。

- 住所

- 気仙沼市唐桑町宿浦75

- 電話

- 0226-32-2321

- 受付時間

- 9:00~16:00(場合によっては対応できない事があります。)

- 御朱印について

- 直書き・書き置き

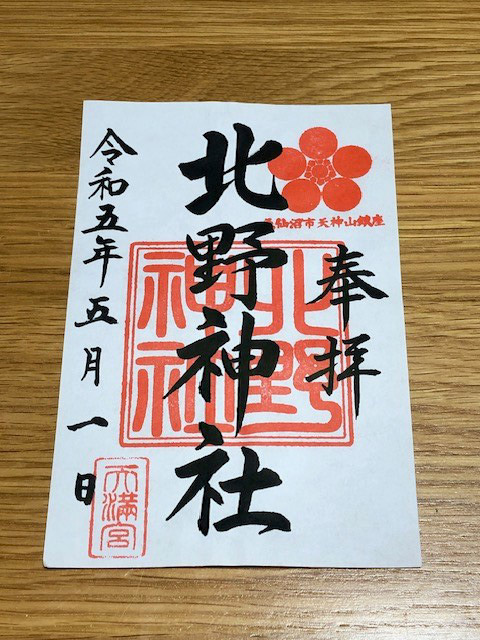

北野神社

北野神社は、JR気仙沼駅から徒歩10分ぐらいのところにあり、徒歩の場合は表参道から、車の場合は裏参道から本殿へと向かいます。御祭神は菅原道真公であり、地元では「気仙沼のお天神さん」として親しまれています。表参道からは石段を上って行きますが、石段の途中からは気仙沼の街並みが望めます。また、以前には参道がJR大船渡線の線路の上を跨いでいましたが、東日本大震災により大船渡線が被災し、震災後は線路からBRT(バス高速輸送システム)の専用道に替わっています。参道脇には筆塚も。

境内の狛犬は通常、神様から見て左側(向かって右側)が「阿形」、神様から見て右側が「吽形」となっており、北野神社の狛犬もそのとおりなのですが、本殿の梁の双龍の阿吽はその逆になっています。私も宮司さんにお聞きするまで全然気づきませんでした。これは、社殿が以前は別の場所に北向きで鎮座しており、その後、今の天神山に南向きに移し鎮め奉られたからだそうです。境内には、頭を擦ると知恵を授かり、賢くなるという「智慧牛」も置かれています。

北野神社は、めぐる季節とともに梅の花が香り、桜が咲き競い、新緑に包まれ、また、艶やかな紅葉や四方の雪景色など、訪れる参拝者を四季折々に楽しませ、癒してくれます。

また、宮城県北の三陸沿岸地域では、新年を迎えるなど様々な年中行事の場面で神棚に「きりこ」と呼ばれる切り紙細工を飾る風習がありますが、この北野神社にも「開運福禄寿」や「七福神」、「恵比寿幣」など多くの切り紙「きりこ」が伝承されています。

- 住所

- 気仙沼市新町8-6

- 電話

- 0226-22-0694

- 受付時間

- 8:00~17:00(場合によっては対応できない事があります。)

- 御朱印について

- 直書き・書き置き

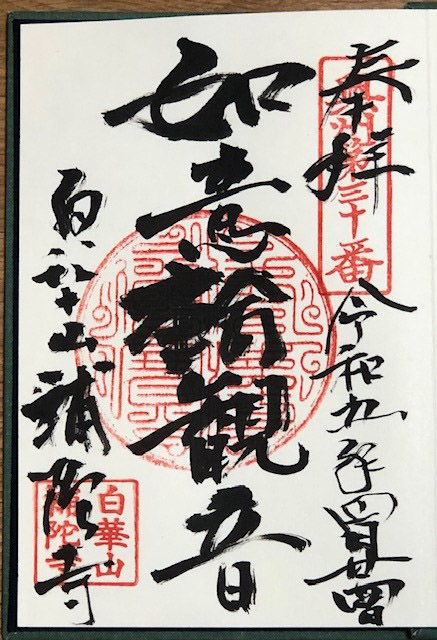

補陀寺

曹洞宗の古刹である補陀寺は、気仙沼市街の西、JR大船渡線気仙沼駅と線路を隔てて北に位置し、奥州三十三観音の三十番札所として知られています。山門をくぐって石段を上ると正面に本堂、その左手には全国でも大変珍しい精巧華麗な六角形の観音堂、右手には池を配した庭園があり、足を踏み入れると静謐な雰囲気に包まれます。

本堂には、御本尊「釈迦牟尼仏」が安置され、上を見上げると格天井のマス目の四隅に鳥、その他のマス目には仏様に手向けられた色鮮やかな花天井。また、本堂の一画には、東日本大震災で亡くなられた方の供養にと補陀寺で仏像彫刻教室をされている仏師の方が中心となって寄せられた千体の観音像が奉納されています。北海道から沖縄まで4歳から92歳までの方々が仏像を彫り、背面には祈願文が書かれています。

六角観音堂には、33年に一度御開帳となる御本尊「如意輪観世音菩薩」が安置されています。堂の内外は朱塗りで、屋根は六角錐体で赤瓦葺き、気仙大工の手によるものと言われ、江戸時代中期の寺社建築として貴重であることから宮城県の有形文化財に指定されています。

本堂の前には樹齢500年とも言われる高さ約28メートル、幹回り4.73メートルの圧巻の樅木が!昔はこの樅木の幹と枝の間に太鼓を置き、樅木のまわりで地域の盆踊りが行われていたとか。何だか目に浮かぶようです。この樅木は気仙沼市の天然記念物に指定されています。

- 住所

- 気仙沼市古町2-2-51

- 電話

- 0226-22-0981

- 受付時間

- 9:00~16:00(場合によっては対応できない事があります。)

- 御朱印について

- 直書き・書き置き

後編に続きます!後編はこちら↓

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。