みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。

これまで、気仙沼の歴史や文化について記事を書いてきました。

過去の記事についてはこちらからご覧ください。

今回のテーマは……

2022年、気仙沼市はふるさと納税の寄付金額が過去最高額となりました。気仙沼の特産品を多くの方に楽しんでいただけて、気仙沼ファンが増えていると思うと、とても嬉しいです。そこで今回は、気仙沼の昔の特産品について、紹介してみます。

江戸時代の特産品・お土産

まずは、江戸時代の気仙沼の特産品について、史料から分かる範囲で簡単に見てみましょう。

カツオ

天明8(1788)年に気仙沼を訪れた地理学者、古川古松軒(ふるかわ こしょうけん)は「鰹魚の名所にて、数多取れることゆえに値賎し」と書き記しています。江戸時代から現代まで、気仙沼はカツオの「名所」として認知されてきたことが分かります。

花塩

旧階上村の波路上(はじかみ)地区には塩田があり、そこで生産された塩は特別なものとして庶民の口には入らず、藩主の食事に用いられました。当時、この塩を花や鳥、虫など様々な形に焼き固めた「花塩」が作られていました。寛政10(1798)年に書かれた、仙台藩内の特産品をまとめた書物(『封内土産考』)では、花塩について「本吉郡波路上(の)名産なり」、「その美作言語におよばず」と絶賛されています。藩主の婚礼のお膳にも用いられたとか。お殿様が愛した美しい「花塩」、ぜひ見てみたいものですね。

▲波路上塩田は今の「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」の場所にあった。

葉タバコ

江戸時代、気仙沼では廻船商人が活躍していたことは過去の記事にも書きましたが、その主要商品は、実は海産物ではなく葉タバコでした。現在の岩手県南から宮城県北では「東山葉」という品種が栽培され、江戸でも屈指のブランドとして知られていました。火付きが良いため、特に水辺で仕事をする人々に好まれたそうです。気仙沼はその集散地として大いに栄えました。「東山葉」はかつて「ピース」の原料として使用されていましたが、現在は栽培されていません。

お殿様の気仙沼土産

享保8(1723)年、藩主の伊達吉村が当地域を巡視した際の記録が残っています。それによると、藩主は家族へのお土産として、気仙沼で塩ニシン、海苔、串ナマコ、アイナメ味噌漬け、鱒味噌漬けなどを買い求めたとのことです。また地元民からはアワビ、ナマコ、干ワカメ、ワカサギ、カレイなどを献上。お殿様に献上するくらいですから、きっと自信のある美味しいものだったのでしょう。

昭和の特産品・お土産

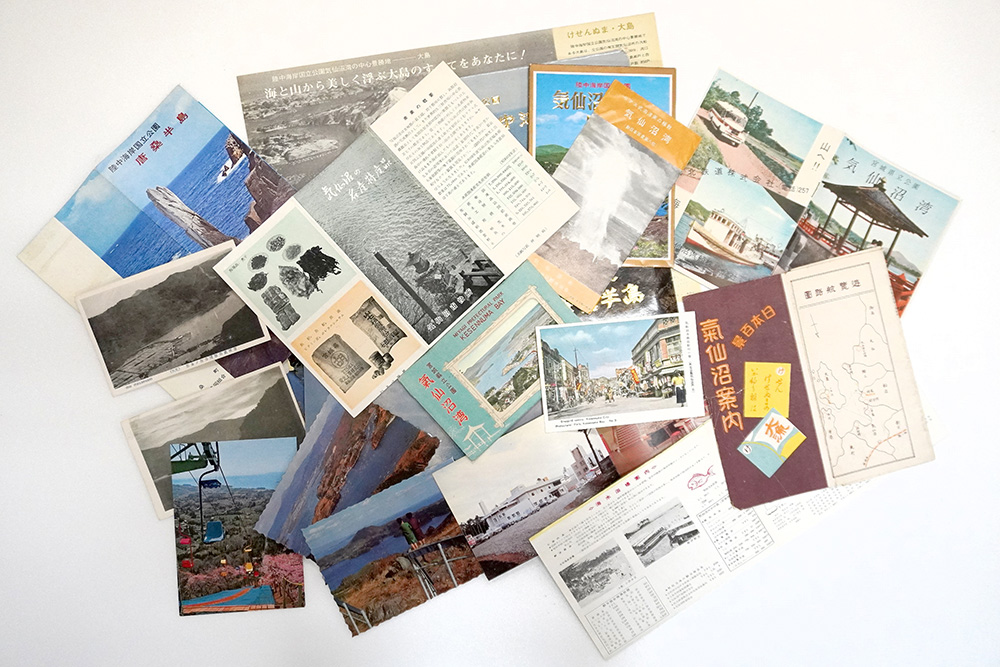

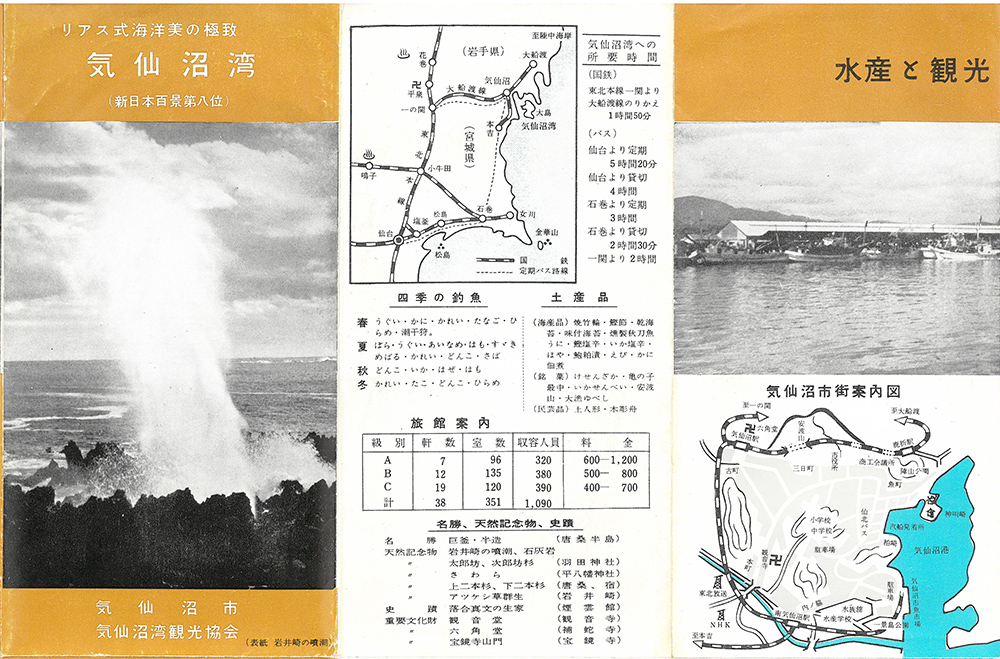

観光や物産のガイド・パンフレット・絵葉書の類は時代によって様々なものが作られてきました。そこには各時代において気仙沼が「自慢したい」モノや場所(=観光資源)が存分に掲載されています。ここからは昭和30年代のパンフレットの中から、特産品・お土産として挙げられているものを見てみます。

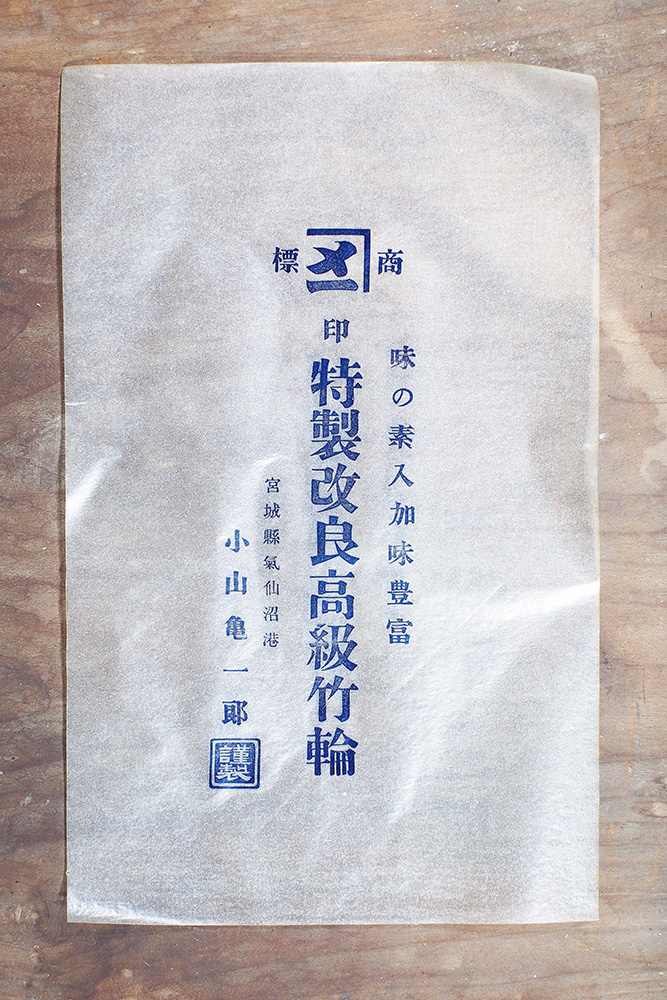

竹輪

過去の記事でも紹介していますが、明治・大正期、気仙沼の竹輪は日本の食卓を席巻していました。しかし昭和に入ると大火や原料不足等の影響で、生産力競走において他県に押し負けてしまいました。それでも、昭和30年代の観光パンフレットのお土産・特産品紹介では竹輪が必ずと言ってよいほど挙げられており、気仙沼の竹輪に対する誇りを感じます。

竹輪の商品ラベル(提供:㈱カネシメイチ)。「味の素入」で「加味豊富」なことをアピールしているのが、無添加志向の現代と対照的で面白い。

粕漬類

現在のような冷蔵・冷凍技術と輸送網が整備される前は、魚介類を酒粕で漬け込んで保存性を高めた粕漬はお土産の定番でした。種類としては、アワビ、ホヤ、タイ、タラ、アユなど、様々あったようです。古くから続く造り酒屋があり、酒粕が容易に入手できたことも、製造においては強みだったと思われます。粕漬けは現在でも販売されていますので、ぜひご賞味ください。

鰹味噌

大正時代から昭和中頃まで名産品として知られていたようです。カツオ節の粉末を味噌に混ぜたもので、塩辛(酒盗)と共に珍味として愛されました。ご飯に合いそう!

▲鰹味噌の商品ラベル(提供:横田屋本店)

今は幻 鮫氷・鮫の卵のカステラ

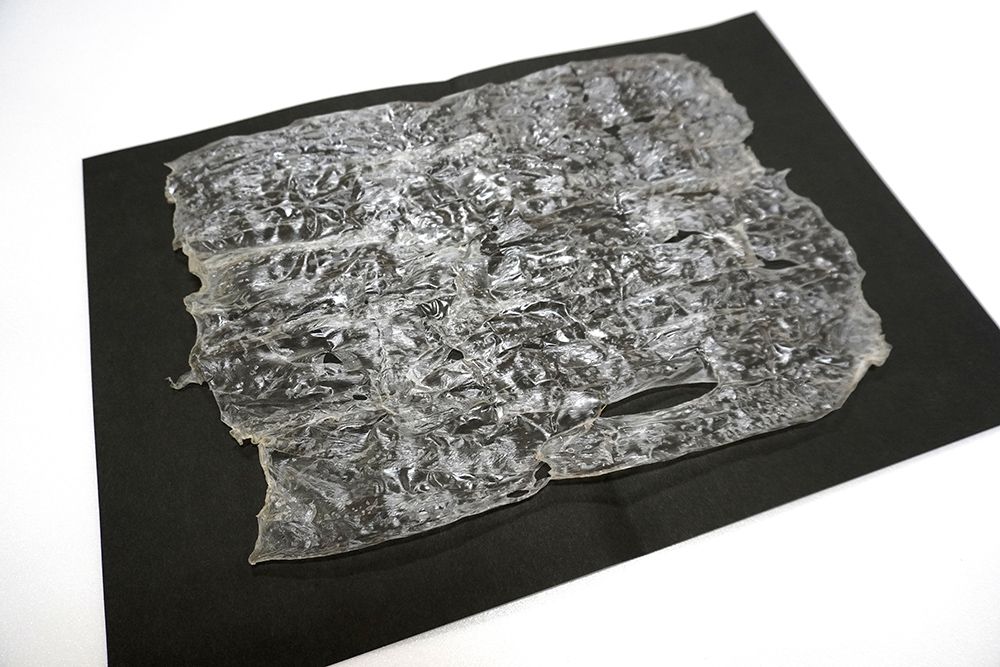

今回、一番紹介したかった特産品がこちら。

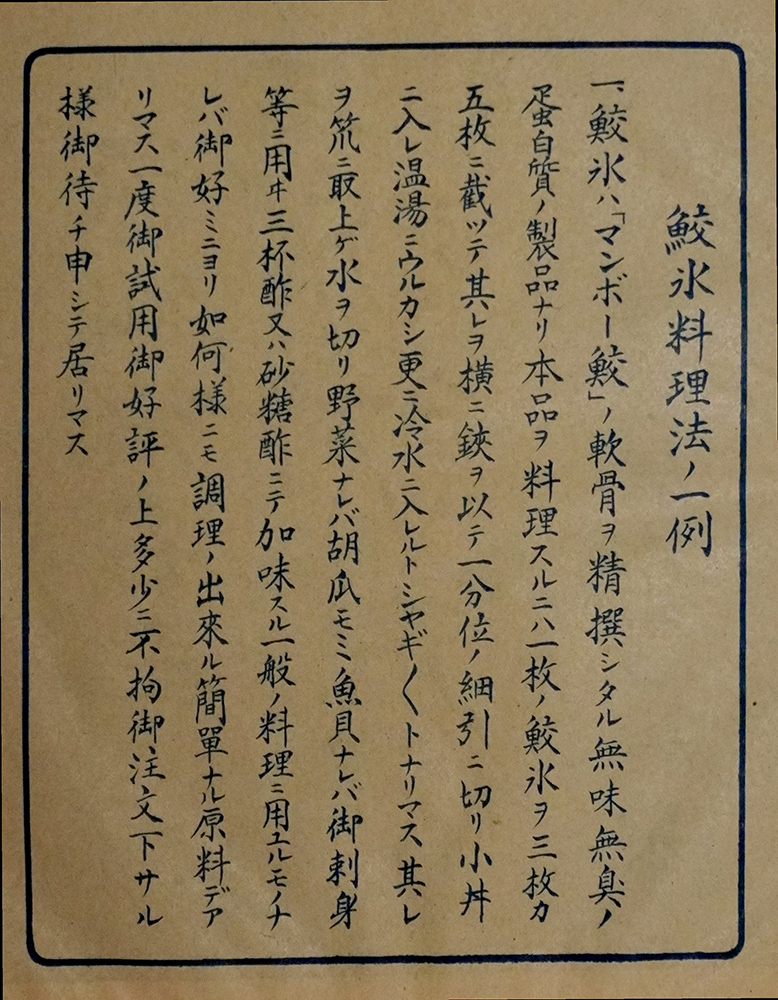

この、一見するとビニールシートのような薄いもの、実はれっきとした食品なのです。その名も「鮫氷」。「さめすが」と読みます。それでは鮫の加工品なのかと言えば、そうではありません。実はこれ、マンボウの軟骨なのです。マンボウは昔、「マンボーザメ」とも呼ばれました。鮫氷はマンボウの軟骨を薄く削ったものを何枚か隣合わせにして繋げ、乾燥させたものです。

商品説明よると、お湯に漬けて戻して水洗いして水気を絞り、キュウリと和えたり、酢の物にしたりして食べるそうです。無味無臭で食感は「シャギシャギ」しているとのこと。保存性に優れて輸送に適し、山間地域でも容易に料理できる「文化的食品」と説明する広告もあります。気仙沼の名物として知られ、中国にも多く輸出されました。他にも「鮫の卵のカステラ」など、今ではお目にかかれない、幻の逸品は少なくありません。

水産物以外にも色々!

水産物以外の特産品としては、いかせんべい、大漁ゆべし、潮噴まんじゅう、亀の子もなか、民芸品の土人形 (気仙沼人形)、木彫舟(さっぱ舟)などが挙げられています。どれも興味深いですね。気仙沼人形は明治初期に仙台から気仙沼に移り住んだ瓦職人が制作し始めたもので、昭和30年代中頃まで制作されていました。素朴な土人形で、気仙沼出身の力士、「秀ノ山雷五郎」を象った人形が特に有名でした。これも、現在では貴重なものとなっています。

おわりに

東日本大震災から12年が経った現在、市内では観光看板や観光施設等の復旧や整備が一通り落ち着きつつあります。またここ数年、気仙沼はドラマやアニメの「聖地」となるなど、これまでになかった形で注目を集めています。さらにコロナも落ち着きつつある中で、気仙沼の観光業は新たな局面を迎えているように思えます。ここからが本当の勝負、といったところでしょうか。本記事では観光資源の中でも、特産品に焦点を当ててきました。現在の気仙沼の豊かな観光資源は、全て歴史と文化の積み重ねの上にあり、かつ先人達が守り、価値を見出し、「資源として」育ててきたものに他なりません。これからの気仙沼が何を観光資源として、地域内外の人々に愛される場所になっていくのか……。気仙沼を訪れたことのある方も、ふるさと納税やフィクションをきっかけに気仙沼に関心を持っていただいた方も、ぜひ今後とも気仙沼と関わり続け、見守っていただければ幸いです。一つの地域とこのような形で関係を築いていく観光の有り方も、楽しいかもしれません。私も気仙沼に住む一人の気仙沼ファンとして、これからも存分に観光を楽しみたいと思います。今年度も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。