みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡雅光です。前回の記事ではカツオ節の加工行程や食文化に焦点を当てて紹介しました。

今回のテーマは…

今回は視点を広げて、カツオを含めた水産加工業と流通の歴史をご紹介します。少し堅苦しい記事になってしまうかもしれませんが、最後までお付き合いいただければ幸いです!

※記事中の写真の転載はご遠慮ください

江戸時代

延宝3年(1675年)に紀州漁師からカツオ一本釣り漁を習得・導入したことは、当地域の歴史上、大きな転機となりました。これ以降、漁獲量が増えたカツオを節類や塩蔵品に加工して保存する技術が地域で発展していったと思われます。

また、カツオ一本釣りに不可欠な餌イワシを獲る網漁も盛んになりました。漁師は夏にはイワシを餌として船に供給し、冬にはイワシを魚粕へと加工しました。魚粕とは、魚を煮た後に圧搾、乾燥させたものです。江戸時代後期、西日本を中心に、木綿、藍、菜種などの栽培が盛んになりました。これらの商品作物は肥料を多量に必要とするため、肥料として優秀な魚粕の需要が高まり、当地域のイワシ粕も積極的に都市部へ運ばれたのです。気仙沼では、漁村で生産された魚粕やカツオ節、塩蔵品などの水産加工品、山村で生産された葉タバコなどを買い集めて船に乗せ、江戸方面に運んで売る廻船業が盛んになりました。(葉タバコについては次回以降の記事で詳しく取り上げる予定です)

気仙沼市波路上の琴平神社に奉納された船絵馬(安政6=1859年)。廻船が詳細に描かれている。

成功して資本力をつけた廻船商人達は都会の商人とも渡り合い、都会の文化や産業技術を地域にもたらすなど、現代に繋がる港町発展の礎を築きました。例えば当地域の養殖漁業の先駆けとなった海苔の養殖と加工技術は廻船商人の猪狩新兵衛が江戸から技術を導入したものです。寛延年間以降(1748年~)、羽田神社の例大祭では神輿巡行に伴う山車を商人達が多数出して、その豪華さを競いあっていたという記録があり、廻船商人を中心とした港町の繁栄ぶりがしのばれます。

羽田神社の神輿渡御(2019年)。神明崎での神事の様子。残念ながら現代の祭礼では山車は伴っていない。

明治・大正時代

明治中頃、それまで利用方法の無かったアブラツノザメを原料として竹輪産業が興りました。しかし乱獲によってたちまち原料不足に陥ります。そこで大正初期に、ヨシキリザメを獲って竹輪の原料にする方法が開発されました。このヨシキリザメの加工・流通の技術は、後のフカヒレ産業も含めた「サメのまち」の布石となります。明治時代、気仙沼の竹輪は名品として全国に知られていました。ところが大正4年、そして昭和4年に大きな火事が起こり、気仙沼の町は炎に包まれ、竹輪産業も大きな打撃を受け、さらに原料不足も重なって衰退してしまいます。

昭和4年の気仙沼大火の様子

昭和4年の気仙沼大火の様子

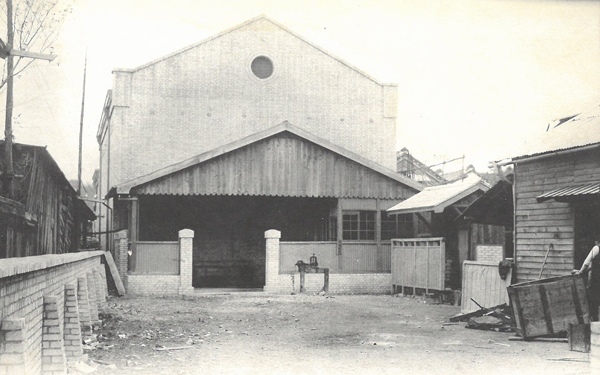

その一方でこの2回の大火の間に、漁船の動力化、電力を利用した加工の機械化などの新技術の普及が進みます。大正9年には(株)葛原冷蔵が運営する冷蔵庫(日本最初期の本格的冷凍施設とされる)が設置され、竹輪の通年出荷が可能となりました。この「災害を機に新技術が導入される」流れは、気仙沼の歴史の中で幾度も繰り返されてきました。

大正12年、気仙沼に設置された(株)三陸水産冷蔵の気仙沼冷蔵庫。気仙沼では葛原冷蔵に次いで設置された大型冷蔵施設。

昭和時代

戦後、昭和30年代には気仙沼のサンマ水揚げ量が日本一となり、缶詰等の加工も盛んになる一方で、加工場からの排水や湾の埋め立て工事などの要因によって湾内環境が悪化し、海苔・カキ養殖は生産性が落ち込んでいました。そこに昭和35年、チリ地震津波が来て、養殖施設等が一度リセットされたことを機に当時の新技術であったワカメ養殖が導入され、さらに塩蔵加工技術が普及すると、海苔養の養殖・加工業はワカメの養殖・加工業と入れ変わるように衰退していきました。またこの時期は、長く地域の漁業の主軸であり続けたカツオ漁が、その地位を遠洋鮪延縄漁業に明け渡していった時期でした。延縄で混獲されるサメの量が増え、再びサメを利用した加工業が盛んとなっていきました。現在の「サメのまち気仙沼」の背景には、明治時代の竹輪産業から続く長い歴史の中で蓄積された技術と経験、販路があるのです。

フカヒレの乾燥。フカヒレの原料の多くはヨシキリザメ。冬に晴天が多く、風がよく吹く気仙沼は乾物作りには絶好の土地。【取材協力:(株)中華高橋水産】

魚問屋の活躍

流通の面で江戸時代から現在まで継続して気仙沼の水産業の発展を支えてきたのが、魚問屋です。魚問屋は水産物の問屋業だけでなく、漁業者に資金を融資する金融業も行って経済を活発にしつつ、資本を蓄えました。昭和に入って魚市場が開かれてからは、魚問屋は「仕込み問屋業」に力を入れていくようになります。仕込み問屋業とは主に外来船に対して必要物資の積み込み、船員の食事や身の周りの世話などを行う事業です。中には蓄えた資本を元手に漁業会社へと事業基軸を切り替えて成功し、現在も地域経済を支えている会社もあります。現在、気仙沼は日本有数の水揚げ量を誇る港町ですが、その水揚げを支えているのは県外の船です。魚問屋を含む水産関係者は漁船の誘致活動を行い、水産物の水揚げと流通を促してきました。魚問屋が外来船と取引を長年続け、船員に寄り添っていく中で船員との信頼関係が築かれ、現在でも「気仙沼は第二の故郷」と言う船員は少なくないといいます。

旧魚市場の水揚げの様子(昭和前期)。奥にカツオ、手前にカジキ類が並んでいる。

老舗魚問屋「小野建商店」の家印。

老舗魚問屋「小野建商店」の家印。

まとめ

いかがだったでしょうか?本記事では気仙沼の水産加工・流通の歩みについて、大まかな流れをまとめてみました。「海のまち気仙沼」は決して一朝一夕で生まれてきたわけではないのです。この歴史的・文化的蓄積こそが、現在の「海と生きる」町を支えている、何よりの財産なのではないでしょうか。次回以降の記事では、この「財産」について、もう少し考えてみようと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

※当館では気仙沼の竹輪産業・冷凍事業に関する資料・昔の写真などを集めています。お心当たりのある方はぜひリアス・アーク美術館までご連絡ください!(0226‐24‐1611)

気仙沼人のソウルフィッシュ!

気仙沼人のソウルフィッシュ! あのシーンを解説!気仙沼のお盆について

あのシーンを解説!気仙沼のお盆について 海だけじゃない!「山と生きる」気仙沼の生き方

海だけじゃない!「山と生きる」気仙沼の生き方 読むともっと美味しくなる!?気仙沼のカキ養殖

読むともっと美味しくなる!?気仙沼のカキ養殖

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。