このコーナーでは、気仙沼の市民の方に先生としてご登場いただきます。今回の先生は「リアス・アーク美術館」の、歴史民俗資料を担当している学芸員、萱岡(かやおか)雅光さんです。それでは萱岡先生、よろしくお願いいたします!

今回のテーマは…

みなさん、こんにちは!「リアス・アーク美術館」の萱岡です。

前回のカツオに引き続き、気仙沼の歴史や文化をちょっとだけディープにご紹介していきます!今回のテーマは、「気仙沼のお盆」です。

「おかえりモネ」でモネがお盆に帰省し同級生と再会する場面がありました。その際、気仙沼のお盆の風習が登場し、ドラマに深みを与えていましたね。特に「盆舟流し」の場面で、モネのおじいちゃんが海を見つめるシーンは印象的でした。

ドラマを見て、「盆棚って何だろう?」「モネたちが唱えていたあの呪文のような言葉は何?」と不思議に思った方もいるのではないでしょうか?

今回は、劇中に登場したお盆の風習を中心に、「気仙沼のお盆」について解説します。

迎え火の呪文

お盆に帰省したモネが、同級生達と実家で再開し、庭で「迎え火」を焚くシーンがありました。そのシーンで、火の上に足をかざし、何か呪文のようなものを唱えていましたね。あれはどういう意味なのでしょうか?あの時に唱えていた言葉は、

「ヘビ ムカデに かれねえように ど~ごもいでどご ねえように」。

意味は「蛇やムカデに噛まれませんように、身体のどこも痛くなりませんように」といった感じです。

8月13日、あるいは7日に先祖の霊を家に迎える目印として焚く火を「迎え火」と呼びます。気仙沼では迎え火は麻の茎に硫黄を塗ったもの(ラッツォク)に火を点けて焚きます。

ラッツォク(ラッチョクとも)

ラッツォク(ラッチョクとも)

この際、足を火や煙にかざすと蛇やムカデなどに噛まれないとされており、その願いを込めてあの言葉を唱えるのです。この風習は、迎え火を炊く時に行う家と、8月20日に行う家、8月30日に行う家などがあるようです。

また、ラッツォク自体を燃やさない家、ラッツォクは燃やしても唱えごとはしないという家があります。現在、唱えごとをする家は気仙沼市の北側に位置する唐桑地域に比較的多いようです。

気仙沼盆棚事情

劇中では、モネが登米から持ち帰った組手什(くでじゅう)で盆棚を組み立てていました。お盆には、その家の先祖の霊が家に戻ってくるとされています。盆棚はその帰ってきた先祖の霊を祀るための祭壇です。

盆棚の上には先祖の位牌、団子、果物などを乗せます。また、キク・オミナエシ・ミソハギ・フシグロセンノウなどの花を飾ります。供物や盆花の種類や配置も家によって伝えてきた決まりがあるようです。

当地方では神棚と仏壇が設置される部屋を「オガミ」と呼びますが、盆棚は盆の期間中、「オガミ」に設置され、盆が終われば解体されます。

お盆の風習は地域、そして家によって本当に千差万別。同じ気仙沼市内でもその家によって伝えられてきた風習が異なります。市内のお宅の盆棚をちょっと覗いてみましょう。

この家の盆棚は1段のタイプで、段の上に位牌と供物を一緒に乗せています。左右に笹を飾り、その笹を昆布で盆棚にしばっています。モネが登米から持ち帰った組手什で組んだ盆棚はこのタイプでした。

一段タイプの他にも、階段状に何段かある盆棚もあります。モネのおじいちゃんが最初に組み立てようとしていた古い盆棚は、そのタイプかと思われます。

この家では、盆棚を庭に向けて設置します。気仙沼の「オガミ」の部屋は、ほとんどの場合は庭に面しています。この家では「オガミ」の障子と縁側の戸を空けて先祖の霊が庭から入ってこられるようにしている、とのことでした。

盆棚には毎朝手を合わせます。この家の盆棚はとても豪華ですね(写真の奥に見えるのが「オガミ」に面した庭)

お墓参りに動物ビスケット!?

これは盆棚への供物ではないのですが、お盆のお墓参りにおける変わった供物として、動物の形をしたビスケットがあります。ちょうどこの時期になるとスーパーで山積みの状態で売られているのを見ます。この風習がいつ頃から、なぜ気仙沼で広まったのかは、よく分かっていません…。とても不思議です(ご存知の方がいたら美術館にご連絡ください)。

ちなみにお墓には動物のビスケットの他に果物の形をした砂糖菓子、そしてナスとキュウリを賽の目状に切って米と混ぜ、お茶をかけたもの(「オショウコウモノ」などと呼ぶ)を供えます。

盆舟流しと「海」

ドラマでは、お盆の最後に盆舟を浜に持って行って海水に浸し、お焚き上げをするシーンが描かれていました。盆舟流しはお盆に帰ってきた先祖の霊を舟に乗せて送り出す風習で、8月16日の朝に行われます。

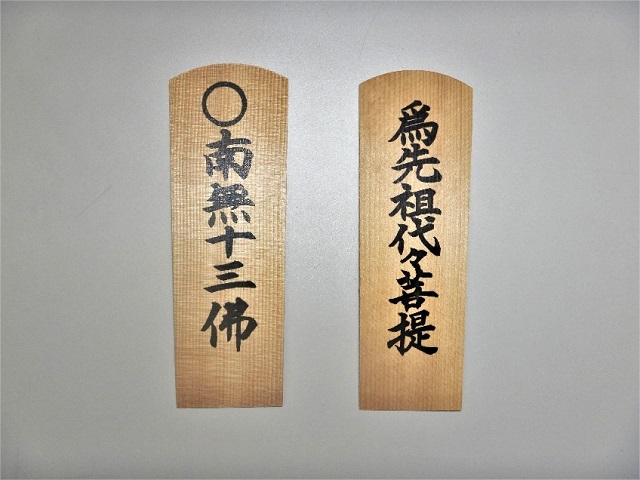

盆舟には「カカンジョウ」と呼ばれる札(お寺から配られる)の他、あの世へのお土産として供物の一部を乗せます。昔、盆舟は手作りで、麦藁やマコモなどで編んだものでしたが現在はスーパーマーケットなどで既製品を買ってきます。

盆舟を海に流した後、泳いで追いかけて供物の果物などを食べるのが子供達の秘かな楽しみだったとか。この思い出を聞いてみると、地域のお年寄りの方々は本当に楽しそうに生き生きと話してくれます。

カカンジョウ

カカンジョウ

現在では環境に配慮して、盆舟は海や川に流さないことにしています。しかし、流すことが禁止された現在でも、送り盆の朝には家族全員で浜に降り、盆舟を海水に浸して流したことにして、先祖の霊を海の向こうの「あの世」へ送り出している家もあります。例え流すことが禁じられたとしても、せめて形だけでも、大切な人達の霊を海から(あるいは海へ)送りたい…。いかにこのまちにとって海が文化的、精神的にも特別な存在であるかが分かります。

この16日の朝、気仙沼を出ていた若者達が帰省して久しぶりに浜で同級生と再会し、「元気にしてる?」なんて語り合っている光景はこの地域ならではの夏の情緒を感じさせます。

終わりに

いかがだったでしょうか?

ここで紹介した内容は、皆さんの住んでいる地域と同じ風習、あるいは違った風習があったと思います。本当はまだまだ紹介したいことがあったのですが、あまりにもディープになりそうなのでこの辺で(笑)。近年は少しずつお盆の風習も簡略化されたり、省略されたりしていますが、気仙沼にはまだまだ古い風習や言葉、文化が生活の一部として残っています。

観光で文化施設や寺社仏閣などを訪れ、目に見えて特徴ある「文化」を体感するのもいいですが、ここで紹介したような、そこに生きる人々の「当たり前」の暮らしぶりや「生き方」など、目に見えない「文化」に注目してみると、より深い地域の魅力が見えてくるかもしれません。

気仙沼の市民の方に先生としてご登場していただく

「教えて〇〇先生!」シリーズはこちらからご覧いただけます。

https://test-kesennuma.hiro05.com/category/marumarusensei/

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。