このコーナーでは、気仙沼の市民の方に先生としてご登場いただきます。今回の先生は「リアス・アーク美術館」の、歴史民俗資料を担当している学芸員、萱岡(かやおか)雅光さんです。今回のテーマは、気仙沼人にとって最もなじみの深い魚と言える「カツオ」の歴史と文化について。

それでは萱岡先生、よろしくお願いいたします!

気仙沼といえば…

みなさん、はじめまして!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている萱岡です。地域の歴史や文化を調べたり記録したりして、展示等を通して人に伝えるお仕事をしています。よろしくお願いします。

「おかえりモネ」を見て「気仙沼のカキ、食べてみたいなぁ~」と思った方も多いのではないでしょうか?気仙沼のカキは本当に美味しいです。しかし、「地元目線」で気仙沼の水産物を語るならば、これからの時期に絶対にチェックして欲しいものがあります。

それは、カツオです!気仙沼のことをよく知らないという方にとっては、あまりピンとこないかもしれません。「カツオと言えば高知県じゃないの?」という声が聞こえてきそうです。でも実は、生鮮カツオが日本で一番水揚げされているのは他でもない、ここ気仙沼なのです。しかもこの日本一の記録は24年連続で破られていません!今回は気仙沼とカツオの関係について、歴史や文化に触れながら紹介してみます。(気仙沼のカキ養殖についても、後に取り上げる予定ですので、お楽しみに!)

どうしてカツオが気仙沼で獲れるの?

カツオは南の温かい海域で産まれ、春になると暖流である黒潮にのって北上し日本の太平洋側近くを通ります。この時に獲られたカツオが初夏から旬を迎える「上りガツオ」です。北上したカツオは餌が豊富な三陸~北海道沖でたっぷりと餌を食べ脂肪を蓄えると、秋には南下して帰ります。これを「戻りガツオ」と呼び、秋に旬を迎えます。気仙沼はちょうどカツオの回遊する良好な漁場が沖にあって、さらに南下し始めて間もない脂の乗ったカツオを新鮮な状態で水揚げできる場所に位置しているのです。

気仙沼とカツオの歴史

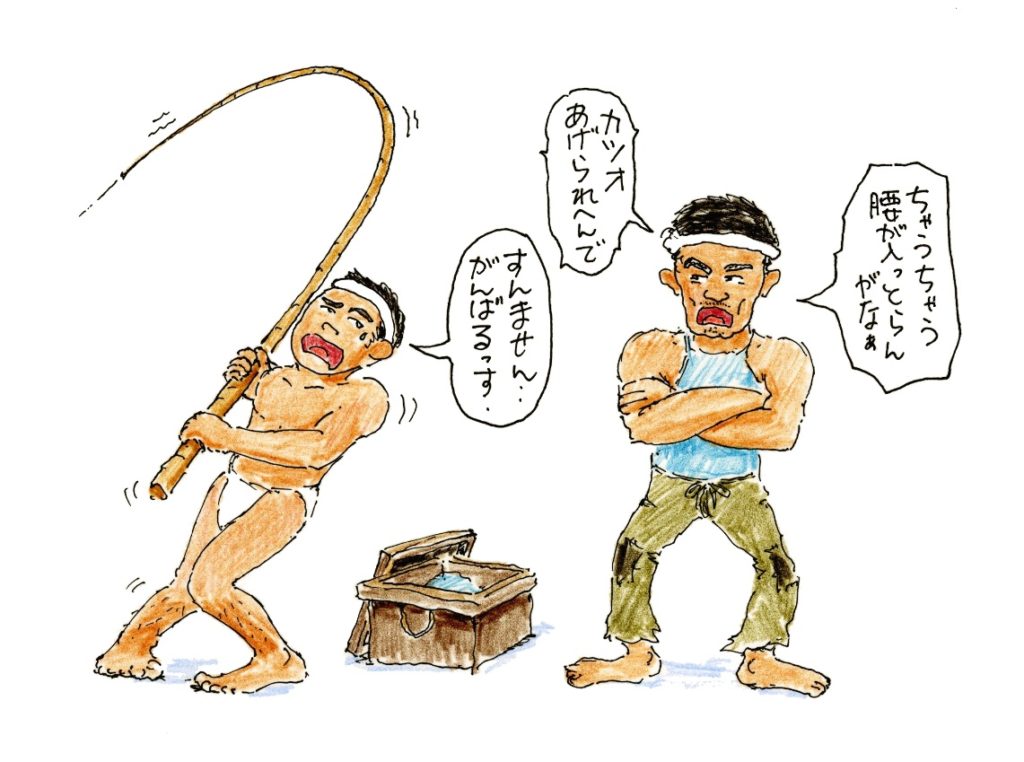

カツオが気仙沼にとって重要な魚となった転換点の一つが、カツオ一本釣り漁との出会いです。唐桑半島の鈴木家に伝わる古文書には同家の勘右衛門が江戸時代の延宝3(1675)年に紀州(現在の和歌山県)の漁師を呼び寄せ、地元の漁師にカツオ一本釣り漁を習得させたことが記されています。これが気仙沼地方におけるカツオ一本釣り漁の始まりと考えられています。地元民からは反対の声もあったようですが、それでも地域を潤すためにと新技術を積極的に導入した勘右衛門さんは、先見の明があったと言えるでしょう。

そうしてカツオは気仙沼の名物となります。天明年間(1781年~1789年)に気仙沼を訪れた知識人達は港の活況ぶりや、カツオ漁の巧みさ、立派なカツオが安く売られていることなどに驚き、その様子を書き残しています。

どのように獲っているの?

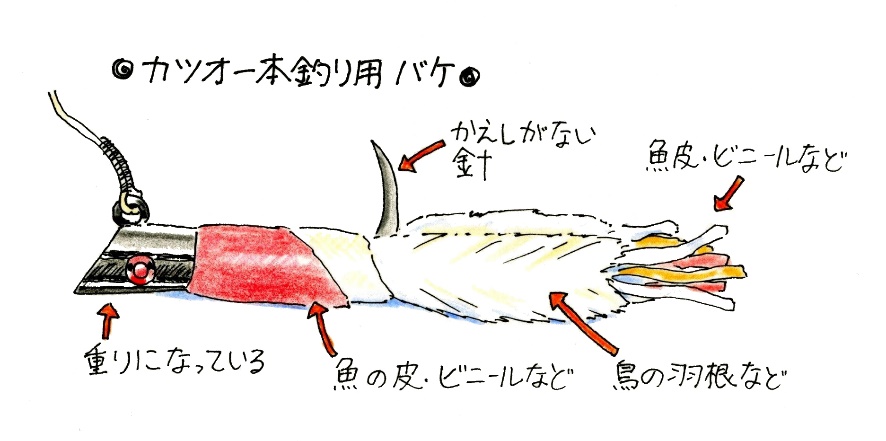

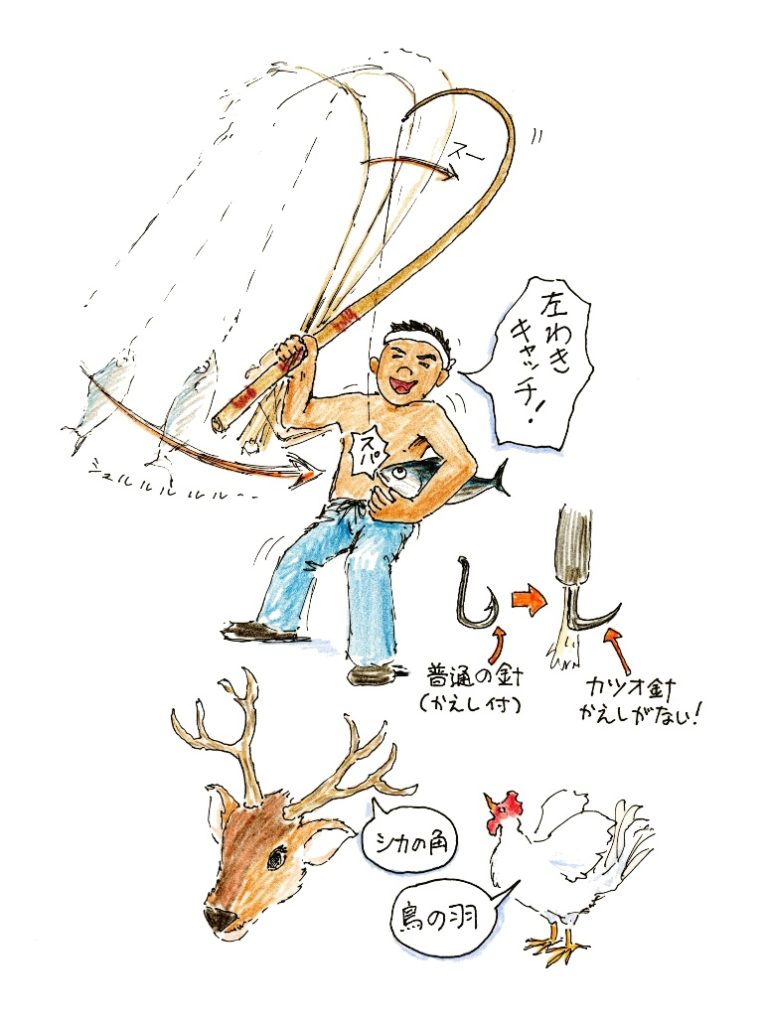

ここでは一本釣り漁について説明します。カツオ一本釣り漁はカツオの群れを見つけ、カツオの餌である生きイワシを撒いてカツオを寄せてから釣竿一本で釣り上げる、勇壮な漁法です。生餌だけでなく疑似餌(バケ)も使用されます。

この疑似餌の特徴は、返しが付いていないことです。かつてカツオの多くはカツオ節に加工されましたが、身の傷んだカツオは煮上げた際に崩れてしまいます。そのため、身を傷めないように釣り上げたカツオを左の脇の下に抱え、手で針を外していたのですが、釣り針がすぐに抜けるよう返しのない針が使用されてきたのです。昔、疑似餌は鹿角や鳥羽などを使い、漁師各自で工夫して自作したものでした。

現代ではカツオ節への加工は主流ではなくなってきましたが、一本釣りで獲られたカツオは魚体に傷みが少なく、新鮮なまま冷やされて港まで運ばれるので本当に美味しいです!

カツオと精神文化

気仙沼にとってカツオは、経済面だけでなく文化面においても大切な存在です。唐桑地区では、小正月に子供達がカツオを模した作りものや魚の形をした切紙を各家に配って歩く年中行事があります。これはカツオ大漁の様子を模したもので、カツオ大漁を祈願する行事です。さらにカツオの大漁時などに唄われた「大漁唄いこみ」も伝統芸能として唄い継がれており、カツオがいかにこの土地にとって大切な存在であったかが分かります。

カツオと生きるまち

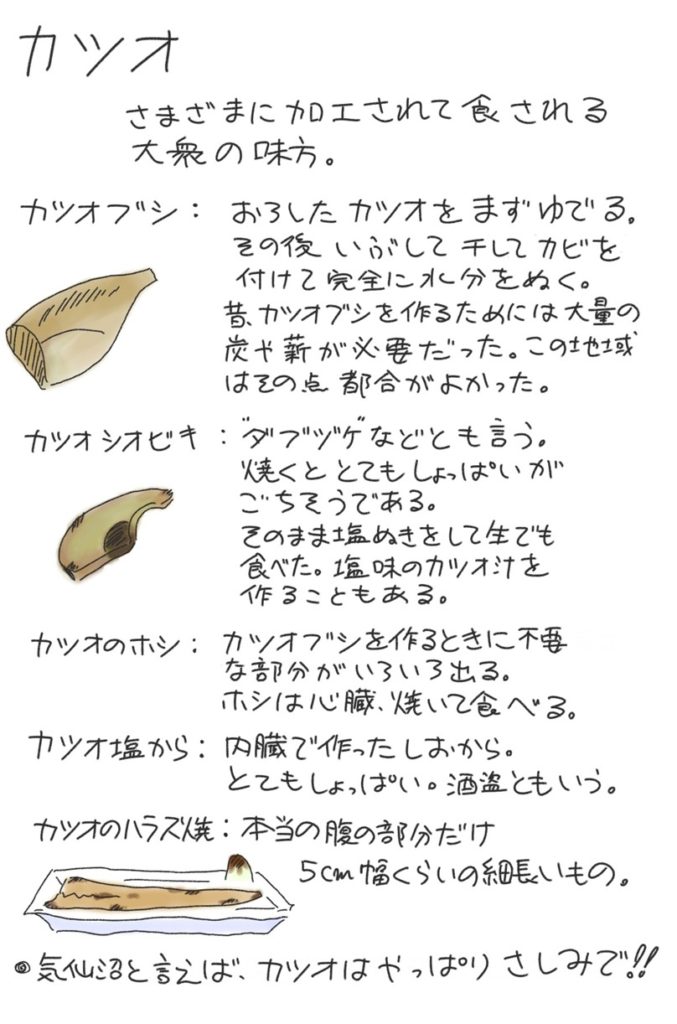

気仙沼ではカツオを無駄なく、より長く、そしてより美味しく食べるため、昔から様々な工夫がされてきました。

実は、現在気仙沼にカツオを水揚げする船のほとんどが気仙沼の船ではありません。カツオの流通、加工、消費の体制や技術が、長い歴史の中で整えられているからこそ漁師さん達はこの気仙沼を選んでカツオを水揚げしてくれています。市場関係者、箱屋、氷屋、造船所、漁師さん達をもてなす飲食店など、カツオ漁を支える人達が大勢いて、まちが回っています。気仙沼ではカツオが「文化」として根付いているのです。

おわりに

ごくごく簡単に、気仙沼とカツオの関係について紹介してみました。カツオの季節が来ると新聞は連日のように水揚げ状況を報じ、SNSはカツオの投稿写真であふれかえり、人々は刺身の脂の乗り具合で、季節の移り変わりを舌で感じます。 カツオは歴史的・文化的・精神的に気仙沼にとって重要な魚なのです。まさに気仙沼人の「ソウルフィッシュ」。

私は気仙沼に来るまで、生のカツオはタタキでしか食べたことがなかったのですが、気仙沼で脂の乗った戻りガツオの刺身を食べた時、あまりの美味しさにショックを受け、それ以降私の中の「ごちそうランキング」が完全に塗り替えられました。これからの季節、気仙沼に来るという方はぜひカツオを食べてみてください。その時、この記事で紹介したような、歴史や文化、カツオ漁に関わる沢山の人達のことを少しでも思いながら食べていただくと、より一層美味しくなるかもしれません。

気仙沼の市民の方に先生としてご登場していただく

「教えて〇〇先生!」シリーズはこちらからご覧いただけます。

https://test-kesennuma.hiro05.com/category/marumarusensei/

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。