日本有数の牡蠣の養殖場として知られる気仙沼。波の静かな湾には多くの牡蠣筏が浮かび、森の養分を運んで海に注ぐ大川の上流では、古くから森の整備や植林が行われてきました。1日200リットルもの海水を吸収しエサを摂る牡蠣は「森と海の営み」そのものと言えるでしょう。気仙沼湾で育った牡蠣の身は大きく、味わいは濃厚。口に含めば磯の香りと旨みが一気に広がります。

ここでは、さまざまな視点から気仙沼の牡蠣についてお伝えしていきたいと思います!

Story1

おいしい牡蠣を育てるためには、手間ひまを惜しまないことが重要。気仙沼の牡蠣はいろんな工程を経て養殖されています。

海のために山を育てる

気仙沼湾は長い奥深い湾。湾内に流れ込む川の真水と海の水が混ざる汽水域が大きく、この汽水域には川の上流から流れる豊富なプランクトンがたっぷり含まれます。この栄養に満ちたプランクトンを食べた牡蠣は大きく成長します。プランクトンは川の流域にある森が育むもの。気仙沼の漁民たちは早くから森の大切さに気づき、豊かな海を守るための植林活動を行っていました。

お湯につけて身をふっくら育てる

牡蠣の「温湯(おんとう)処理」と呼ばれる工程があります。これは、海の中で育っている牡蠣を持ち上げ、船に設置している70度のお湯のタンクに15~20秒ほど浸ける工程です。

これは貝殻についた海藻を死滅させる目的で行われています。牡蠣の殻は厚いので、70度のお湯につけても身は影響を受けません。こうすることで必要な栄養が牡蠣にたっぷり供給でき、身が厚くなるのです。

荒波で牡蠣の旨味を育てる

気仙沼の中でも唐桑地区で生産されている「もまれ牡蠣」と呼ばれる牡蠣は、成長にあわせ波が穏やかな海(湾内)から、潮の流れの速い海(外海)へ養殖する場所を移動します。湾が入り組んだリアス海岸ならではの養殖方法です。

内湾で栄養をたっぷり蓄えおだやかに成長した牡蠣は、潮にもまれることで身がしまり、うまみも凝縮します。

Story2

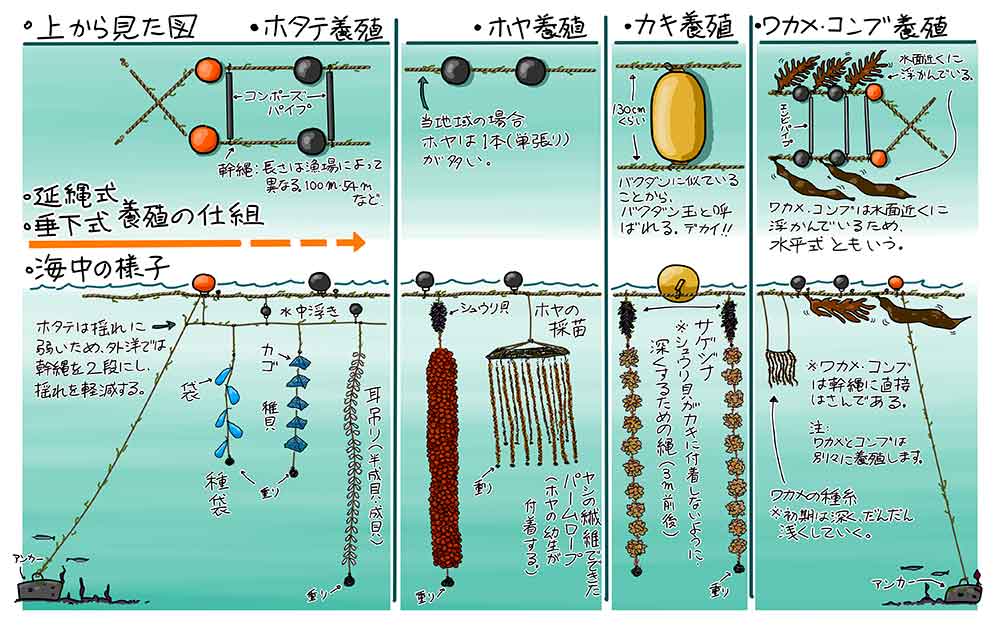

気仙沼の牡蠣養殖について「温湯処理」という言葉が出ましたが、カキ養殖とは具体的にどのようなことをするのか、あまりピンと来ないという方も多いと思います。そこで、今回は気仙沼のカキ養殖について、リアス・アーク美術館の萱岡学芸員にまとめていただきました。

カキ養殖と聞いて多くの方は海に浮かぶ筏をイメージするのではないでしょうか?

▲穏やか内湾に浮かぶカキの養殖筏

確かに、ドラマでもカキ筏で作業をするシーンがありました。木や竹などで筏を組んで海に浮かべ、筏からカキを海に沈めているイメージですね。しかし実は気仙沼の養殖業で主流となっているのは、海にアンカーを降ろしてロープを張る方法です。

▲延縄式によるカキ養殖

▲延縄式養殖の仕組みイメージ(イラスト:山内宏泰)

なぜ筏とロープによる2種類の養殖方法に分かれているのでしょうか?それは、養殖施設を設置する海域によって施設を使い分ける必要があるからです。筏は波が穏やかな内湾に適した方法ですが、波が高い場所では壊れてしまうため設置できません。昭和20年代後半に開発された延縄式養殖施設は耐波性が高いため、波が高く潮通りの良い外洋での養殖を可能にしました。現在では、カキ、ホタテ、ホヤ、ワカメ、コンブなどが延縄式で養殖されています。

美味しいカキが出来るまで

①種挟み

カキは夏に産卵し、幼生は海を漂って固形物を見つけると付着し貝となります(種ガキ)。宮城県石巻市の万石浦では、産卵の時期にホタテの殻を海に沈めて幼生を付着させ、種ガキを集めます。当地域ではこれを春先に買い入れ、種ガキが着いたホタテを、縄の「より」の間に挟みこんで海に垂下します。「おかえりモネ」で「みーちゃん」が高校生時代に研究していたのが、この種ガキを外から買い入れずに自分達で採取する「自家採苗」の産業化ですね。

▲垂下縄に挟み込まれた種ガキ。ホタテの貝殻の表面に付着している小さい貝がカキ。これがこれから大きくて立派なカキに育つ。

②すくすく育つ!

カキ養殖では魚のように餌を与える必要がありません。カキは海中のプランクトンを餌にして、ぐんぐん育ちます。とはいえ、ただ放っておけばいいわけではありません。例えば付着生物の処理や間引き、養殖施設の修理など、適正な生育のため様々なことに気を使い、手をかける必要があります。気仙沼の唐桑地域では、カキの成長に合わせて巧みに垂下場所を変え、さらに育ったカキを株の状態から丁寧にバラして育て、最終的にはカゴに入れて潮通りの良い漁場に垂下して育てることで、大きく身入りの良いカキを育てています。このカキは「もまれ牡蠣」という名前でブランド化されています。

②温湯処理

カキに付着して成長を阻害するシューリ貝(ムラサキイガイ)などの付着生物を駆除する作業が、温湯処理(おんとうしょり)です。カキが耐えられる程度の温度のお湯に入れることでカキ殻に付着した他の生物を殺し、カキだけが栄養を独り占めできるようにする作業です。真夏に行う大変な作業ですが、この手間が美味しいカキを育てるのです。

▲温湯処理の様子。びっしりと付いている黒い貝がシューリ貝。温度や時間を間違えるとカキが死んでし まうので、細心の注意を払う。(取材協力:ヤマヨ水産)

③カキ剥き

▲カキ剥き作業。近年担い手不足が問題となっている。(取材協力:戸羽平)

カキは当地域では11月頃から春先まで水揚げされます。殻を剥く作業はムキコと呼ばれる女性の仕事です。外からナイフを刺し入れ貝柱を外して殻を空け、身を傷つけないように剥がします。カキによって殻の形や貝柱の位置なども微妙に違うため、機械ではなく手作業で行う必要があり、簡単なようで難しい「職人技」です。

ちなみにカキと言うと冬の食べ物のイメージが強いのですが、夏の抱卵前にたっぷりと栄養をため込んだ春のカキは一年で最も旨味が強くて最高です!もし食べられる機会があったらぜひ試してみてください!(詳細はこちらの記事を参照:「気仙沼の海のあじ、山のあじ 第7回」記事のリンク)

Story3

牡蠣は栄養が豊富らしい、身体にすごくいいらしい……なんとなくそう思っている方も多いのではないでしょうか。実はいまひとつ知られていないその凄さを、牡蠣好きのライター和絵さんがご紹介します。

筋肉がない!牡蠣はほとんどが内蔵

牡蠣って、海の中でじーっとしています。ヤツは動けないのです。自分でエサを獲りに行けないから、ひたすら海水中の良質なプランクトン類を摂取しようと、海水を吸い込みます。なんとその量は、1日にバスタブ1杯とも言われています。

あの小さな身体で、一日にそこまで海水を取り込む力を備えています。なんて底知れぬ力!そして、動けない=筋肉(に相当する器官)が、ほぼ無い。ということは、ほとんどが「内臓」。なので、すみずみまで栄養が蓄えられているのが、牡蠣の大きな特徴なのです。

亜鉛が豊富!(セレンも豊富!)

牡蠣にはミネラルやビタミンが豊富。数多くバランス良く含有されています。中でも特徴的なのが「亜鉛」。

亜鉛が持つ、免疫を向上させ、細胞を修復させる力が、身体の働きの様々なサポートをしてくれます。タンパク質の合成にも欠かせません。

肌も爪も髪も、もちろん筋肉や内臓も、人間の身体の殆どはタンパク質で出来ていますので、病気や疲労によって傷ついたタンパク質を再生させることは、健康にも美容にも不可欠です。

タウリンも、各種ビタミンも、豊富!

牡蠣はタウリンも豊富です。「ファイト一発」で有名なタウリンは、疲労回復に良いとされていますが、コレステロールを減少させる効果があり、血圧上昇を抑えるはたらきもあるので、高血圧予防にも有効です。

そもそも、ビタミンやミネラルは「これをたくさん摂っていれば良い」というものではなく、バランス良く様々なものを適量摂っていることが身体に大切なのです(ここ大事)。牡蠣の素晴らしいところは、この多種ビタミン・ミネラル・必須アミノ酸他が、バランスよく含まれていること。今の日本人は、カロリー摂取は十分(過多気味?)、ビタミンとミネラルは食事からの摂取は不足気味ですが、ビタミンはサプリ等で摂取していますが、ミネラルが不足がちの傾向にあります。そこを補ってくれる素晴らしい食材が「牡蠣」。牡蠣はデキるヤツなんです。

歴史がすごい!

中国、明時代に発刊された医学書「本草綱目」(後に江戸時代の日本でも発刊され、現代の日本の薬学に大きな影響をもたらした書籍)の中には、既に牡蠣が紹介されています。

「煮て食すと虚無感、心理的なわずらいを癒し、身体の調子を整え、丹毒を消し、婦人の血気の流れを良くする。生のまま生姜酢で食すと、丹毒を治し、飲食後の熱を下げ、のどの渇きをいやす。炙って食すると大変美味しく、また肌の色を整え、皮膚の色を美しくする。」(本草綱目 二十三 四十六巻)

という記載があります。牡蠣が健康にイイ(美容にもイイ!)というのは、500年も前から知られていたんですね♬ちなみに日本では、縄文時代から、既に食されていたという歴史もあるそうです。縄文時代の貝塚群には、カキの殻がたくさん出土されているんだそうです。

大昔の人も、身体によくて美味しいものを知っていたんですねー。

そして、おいしい!

こんなに素晴らしい牡蠣。でも何より嬉しいのはおいしいこと。昔は牡蠣のシーズンは「rの付く月」(9月~4月)と言われていましたが、今は温暖化の影響などもあり、10月くらいからシーズンインすることが多くなりました。さらに生産者さんの御尽力もあり、美味しい生牡蠣を春先5月くらいまで楽しむことが出来るようになりました。

気仙沼でも牡蠣メニューを楽しめるお店が続々。嬉しい悲鳴ですね。牡蠣のおいしさを楽しむには、様々な料理法がありますが、亜鉛や鉄の吸収率を上げるには、ビタミンCを含む食材(レモン・玉ねぎなど)と組み合わせて摂ることが有効です。

牡蠣フライにレモンたっぷり、はもちろん。牡蠣のレモン風味のバターソテー、牡蠣とブロッコリーの中華炒め(石渡商店さんのオイスターソースを使うと牡蠣パワーがさらにUP?)とか、牡蠣とほうれんそうのグラタン。レモンと玉ねぎをたっぷり使った牡蠣のマリネなんかも良いですね。貧血や、お肌の荒れが気になる女性などには、特にオススメの食べ方です。ぜひどうぞ。

牡蠣フライにレモンたっぷり、はもちろん。牡蠣のレモン風味のバターソテー、牡蠣とブロッコリーの中華炒め(石渡商店さんのオイスターソースを使うと牡蠣パワーがさらにUP?)とか、牡蠣とほうれんそうのグラタン。レモンと玉ねぎをたっぷり使った牡蠣のマリネなんかも良いですね。貧血や、お肌の荒れが気になる女性などには、特にオススメの食べ方です。ぜひどうぞ。

最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。